Bombyx mori

Bombyx mori è una specie di farfalla della famiglia Bombycidae. La sua larva, conosciuta come baco da seta ha una notevole importanza economica in quanto utilizzato nella produzione della seta. La sua dieta consiste esclusivamente di foglie di gelso. È originaria della Cina settentrionale.

Il baco produce la seta in due ghiandole che sono collocate parallele

all'interno del corpo. La seta è costituita da proteine raccolte nelle

ghiandole, il baco la estrude da due aperture situate ai lati della bocca, i

seritteri. La bava sottilissima a contatto con l'aria si solidifica e, guidata

con movimenti ad otto della testa, si dispone in strati formando un bozzolo

di seta grezza, costituito da un singolo filo continuo di seta di lunghezza

variabile fra i 300 e i 900 metri. Il filo microscopicamente è formato da due

proteine: due fili di fibroina paralleli ricoperti da sericina.

Il baco impiega 3-4 giorni per preparare il bozzolo formato da circa 20-30

strati concentrici costituiti da un unico filo ininterrotto dopodiché si

trasformerà in crisalide e poi questa in farfalla.

Un bozzolo

I bachi da seta hanno un notevole appetito: mangiano foglie di gelso giorno e notte, senza interruzione, e di conseguenza crescono rapidamente. Il loro pasto è interrotto solo quattro volte, le "dormite", in corrispondenza di altrettante mute. Le quattro mute suddividono la vita della larva in cinque cosiddette "età". Dopo la quarta muta (ovvero nella quinta età), il corpo del baco diventa giallastro, per la turgidità delle ghiandole della seta all'interno del corpo e la "pelle" più tesa; a questo punto, il baco è pronto per avvolgersi nel suo bozzolo di seta (in gergo si dice anche che il baco "sale al bosco", in quanto il bozzolo viene costruito attorno a rametti secchi). Prima della filatura del bozzolo la larva deve eliminare tutti i liquidi in eccesso e le feci che non possono essere contenute nel bozzolo,questo momento viene definito dagli allevatori "purga". A questo punto il baco che fino ad ora si è nutrito sulla foglia fornita dal bachicoltore su ripiani orizzontali, il "letto", inizia a cercare un luogo adatto alla filaturata verso l'alto, lontano dal letto di allevamento per cui diventa piuttosto mobile.

Se la metamorfosi arriva a termine e il bruco si trasforma in falena, l'insetto adulto uscirà dal bozzolo forandolo, utilizzando un liquido e le zampe, rendendo il filo di seta che lo compone inutilizzabile. Di conseguenza, gli allevatori gettano i bozzoli in acqua bollente per uccidere l'insetto prima che questo avvenga oppure il bozzolo viene essiccato in appositi essiccatoi per essere filato successivamente. L'immersione in acqua bollente permette il dipanamento del filo di seta sciogliendo parzialmente lo strato proteico di sericina che avvolge il filo di seta. In alcune culture, la crisalide, estratta dal bozzolo, viene mangiata.

Alcuni bozzoli vengono risparmiati per consentire la riproduzione del baco.

La falena del baco da seta è incapace di volare e di cibarsi. Questa specie di

insetto esiste ormai solo come risultato di una selezione esplicita da parte

dell'uomo e ha presumibilmente perso gran parte delle sue caratteristiche

originarie. Per esempio il bruco è incapace di sopravvivere in pieno campo su

un gelso: il colore della sua pelle è bianco e manca del necessario mimetismo

per cui è facile preda di animali.

Come per tutti gli animali allevati dall'uomo esistono moltissime

"razze" di baco da seta. Allevato per millenni ogni paese votato alla

bachicoltura ha creato peculiari razze con caratteristiche diverse per quantità

di seta prodotta, diametro del filo, colore del bozzolo. Hanno produttività

superiore le razze dette "poliibrido" giapponese selezionate in quel

paese lo scorso secolo.

A causa della sua lunga storia e della sua importanza economica, il genoma del baco da seta è stato oggetto di approfonditi studi da parte della scienza moderna.

Storia

Secondo una delle leggende relative al baco, diffusa in Cina, la scoperta dell'utilità di questo insetto si deve a una antica imperatrice di nome Xi Ling-Shi. L'imperatrice stava passeggiando quando notò un bruco. Lo sfiorò con un dito e, meraviglia delle meraviglie, dal bruco spuntò un filo di seta! Man mano che il filo fuoriusciva dal baco, l'imperatrice lo avvolgeva attorno al dito, ricavandone una sensazione di calore. Alla fine, vide un piccolo bozzolo, e comprese improvvisamente il legame fra il baco e la seta. Insegnò quanto aveva scoperto al popolo, e la notizia si diffuse.

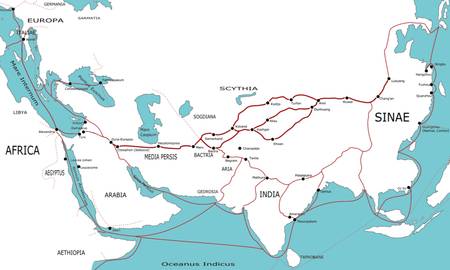

Nell'antichità classica la seta viaggiava, insieme ad altre merci, dalla Cina fino ai paesi mediterranei lungo la famosa via della seta senza che i destinatari finali ne conoscessero l'origine.

Quando conquistarono la Sicilia, i saraceni vi introdussero l'allevamento dei bachi da seta (bachicoltura), allora sconosciuta in Europa. In seguito, questa pratica si diffuse anche altrove (ed è ancora oggi utilizzata in diverse regioni italiane, specialmente del sud, come la Calabria) ma la Sicilia mantenne per diversi secoli una posizione avvantaggiata nella produzione di seta; questa attività contribuì notevolmente alla ricchezza dell'isola. La massima produzione di seta si raggiunse nel nord Italia nel XVIII secolo, cominciò a calare nel periodo tra le due guerre per scomparire totalmente negli anni '50 a causa della concorrenza della Cina che ne è attualmente il maggior produttore mondiale.

Impieghi medici

Il baco da seta viene utilizzato dalla medicina tradizionale cinese nella forma di bombyx batryticatus o "baco da seta rigido". Si tratta del corpo calcificato della larva della quarta o quinta età e morta di calcino, una malattia dovuta all'infezione da parte del fungo Beauveria bassiana. Il baco calcificato viene usato per risolvere problemi al ventre e di digestione, come aerofagia, mal di pancia, e sonnolenza.

Seta

La seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono ottenere tessuti tendenzialmente pregiati. La seta viene prodotta da alcuni insetti della famiglia dei lepidotteri e dai ragni. La seta utilizzata per realizzare tessuti si ottiene dal bozzolo prodotto da bachi da seta, nella maggior parte da bachi da seta della specie Bombyx mori. A volte vengono utilizzate anche alcune specie della famiglia Saturniidae.

Abbigliamento in seta, tacuinum sanitatis casanatensis (XIV secolo)

Storia

Origini

Si narra che la nascita della bachicoltura si deve all'imperatrice cinese Xi Ling Shi, ma probabilmente la lavorazione della seta si conosceva in Cina già nel 6000 a.C. Le vesti di seta che erano riservate agli imperatori cinesi, entrano a fare parte del guardaroba della classe sociale più ricca diventando un bene di lusso ambito che si estende fino alle aree raggiunte dai mercanti cinesi per le qualità di leggerezza e bellezza. La crescente domanda per i prodotti in seta ha reso questa fibra una delle merci più importanti per il commercio internazionale fino a raggiungere l'industrializzazione della sua produzione.

Segretezza

e monopolio

Gli imperatori cinesi si sono sforzati a mantenere segreta la conoscenza della sericultura, tuttavia tali maestranze iniziano ad apparire in Giappone, Corea e India. In Europa, sebbene l'Impero romano conoscesse e apprezzasse la seta, la sericoltura ha inizi solo intorno al 550, attraverso l'Impero bizantino; la leggenda dice che monaci agli ordini dell'imperatore Giustiniano furono i primi a portare a Costantinopoli delle uova di baco da seta nascoste nel cavo di alcune canne.

Il XII

secolo

Dal XII secolo l'Italia, fu la maggior produttrice europea di seta, le città di Palermo e Catanzaro e Como erano particolarmente rinomate. Il primato le venne conteso dalla zona di Lione in Francia nel XVII secolo, nella quale giunsero molti artigiani provenienti da Catanzaro sotto dominazione francese. L'allevamento dei bachi fu un importante reddito di supporto all'economia agricola e la produzione e commercio di tessuti, assieme a quella della lana, un'industria molto redditizia che diede ricchezza e potere alle corporazioni che la praticavano, l'Arte della Seta di Firenze.

XIII

secolo

Industrie dei filati serici fiorirono a Lucca ed in seguito (alla fine del XIII secolo) a Bologna: il "mulino alla bolognese", così descritto in una cronaca del 1621:

« Certe macchine grandi, le quali mosse da un piccolo

canaletto d'acqua di Reno fanno ciascuna di loro con molta prestezza filare,

torcere et adopiare quattro

mila fila di seta, operando in un istante quel che farebero

quatro mila filatrici. »

(Secondo una cronaca del 1621[1])

Il "mulino alla bolognese" migliorava le macchine utilizzate a Lucca mediante una ruota idraulica ed un incannatoio meccanico e permetteva di ottenere filati più uniformi e resistenti rispetto a quelli prodotti a mano o con altri mezzi meccanici. Secondo numerosi storici della rivoluzione industriale il mulino da seta alla bolognese, forte di innovazioni tecniche e dell'energia meccanica dei canali di Bologna, rappresenta un importante modello di sistema protoindustriale che permise alla città di commercializzare filati in tutta Europa attraverso il Canale Navile [2].

Il XIX

secolo

Con Cina e Giappone l'Italia è ai vertici della produzione mondiale di seta greggia. Primeggiano Como e la zona di Meldola [3] nel forlivese, e San Leucio (Caserta).

Il

declino italiano

La produzione di bozzoli in Italia comincia a declinare nel periodo tra le due guerre mondiali fino a scomparire dopo l'ultima, a causa di due fattori: la produzione di fibre sintetiche e il cambiamento dell'organizzazione agricola. Con l'inurbamento e l'industrializzazione la concorrenza estera divenne insostenibile. Continuarono a produrre, grazie alle tecnologie avanzate e all'alta qualità dei prodotti destinati alla moda e all'arredamento, le tessiture e stamperie del centro-nord, che lavoravano seta cinese. Ora che i paesi asiatici si stanno massicciamente industrializzando e il loro livello tecnologico e qualitativo si adegua alle esigenze occidentali la loro concorrenza è diventata insostenibile, molti produttori italiani si limitano a commercializzare coi loro marchi prodotti interamente realizzati all'estero. Nel 1900 i maggiori esponenti dell' industria serica italiana furono le famiglie Gavazzi e Ferrario(cav.comm g.uff Angelo Ferrario, presidente nazionale ed internazionale dell' industria serica dal 1913 al 1929).

Caratteristiche principali

La seta è una fibra naturale di origine animale. Il baco da seta secerne un filamento continuo lungo circa 1/1,5 km con il quale forma il bozzolo che gli serve da protezione durante la metamorfosi. Il filamento è formato da due bavelle di fibroina (presente per circa l'80% in peso) avvolte nella sericina (20% circa). Quest'ultima viene eliminata durante un processo chiamato "sgommatura". Al microscopio la fibra ha un aspetto regolare molto simile a quello di fibre sintetiche.

La sericina può essere eliminata trattando il filo di seta con acqua calda: questo trattamento migliora la lucentezza, la flessibilità e la "mano" della fibra. A seconda della quantità di sericina eliminata possiamo avere:

- la seta sgommata o cruda, quando la sericina è stata rimossa del tutto;

- la seta raddolcita o "souplè", nella quale la sericina è stata tolta solo in parte.

Nel caso della seta cruda si può fare un trattamento di "caricatura" che serve a migliorare la resistenza della fibra, che era stata compromessa con il processo di sgommatura. Una caratteristica particolare di questa fibra è la lunghezza del filamento: può arrivare facilmente ai 700-800 metri. Questo la rende la fibra animale più lunga.

Da 100 kg di bozzoli si ricavano 20/25 kg di seta cruda e 15 kg di cascame.

Impieghi

La seta viene impiegata soprattutto per produrre tessuti pregiati.

Le sue caratteristiche di morbidezza, brillantezza e piacevolezza al tatto, fanno si che la seta resista alla concorrenza delle fibre sintetiche (Rayon). Viene mischiata con lana e altre fibre sintetiche per migliorarne la qualità.

Medicina

Da alcuni anni la fibroina della seta viene anche studiata per possibili applicazioni in medicina per la realizzazione di protesi ma anche per la riparazione di tessuti del corpo umano danneggiati.

Via

della seta

Per Via della seta si intende il reticolo, che si sviluppava per

circa 8.000 km, fatto di itinerari terrestri, marittimi e fluviali, lungo i

quali nell'antichità si erano snodati i commerci tra gli imperi cinesi e

l'Occidente. Le vie carovaniere attraversavano l'Asia

centrale e il Medio Oriente, collegando Chang’an (oggi Xi’an),

in Cina, all’Asia Minore

e al Mediterraneo

attraverso il Medio Oriente e il Vicino

Oriente. Le diramazioni si estendevano poi a est alla Corea e al Giappone e, a

Sud, all’India.

Il nome apparve per la prima volta nel 1877, quando il

geografo tedesco Ferdinand von Richthofen

(1833-1905) pubblicò l'opera Tagebucher aus China. Nell'Introduzione von Richthofen

nomina la Seidenstraße, la «Via della seta».

Le antiche Vie della Seta terrestri e marittime.

Dall'antica Cina all’antica Roma

La destinazione finale della seta che su di essa viaggiava (non certo da sola ma insieme a tante altre merci preziose) era Roma, dove per altro non si sapeva con precisione quale ne fosse l’origine (se animale o vegetale) e da dove provenisse. Altre merci altrettanto preziose viaggiavano in senso inverso, e insieme alle merci viaggiavano grandi idee e religioni (concetti fondamentali di Matematica, Geometria, Astronomia) in entrambi i sensi, Manicheismo, e Nestorianesimo verso Oriente. Sulla Via della seta compì un complesso giro quasi in tondo anche il Buddhismo, dall’India all’Asia Centrale alla Cina e infine al Tibet (il tutto per trovare itinerari che permettessero di evitare le quasi invalicabili montagne dell’Himalaya).

Questi scambi commerciali e culturali furono determinanti per lo sviluppo e il fiorire delle antiche civiltà dell'Egitto, della Cina, dell'India e di Roma, ma furono di grande importanza anche nel gettare le basi del mondo moderno.

I percorsi

La via della seta terrestre si divideva in due fasci di strade, uno settentrionale e uno meridionale.

Via fluviale

Il percorso dei fiumi Oxo e Iassarte e del fiume che anticamente collegava il Lago d'Aral al Mar Caspio rappresentava una via fluviale molto importante per il trasporto delle merci lungo la Via della Seta. Terminale di tale via era la città di Saraj che sorgeva presso l'odierna Volgograd.

Ferrovia

L'ultimo segmento ferroviario della Via della Seta terrestre (su un itinerario per altro piuttosto spurio) venne completato nel 1992 con l’inaugurazione della ferrovia internazionale da Almaty (Kazakistan) a Urumqi (Xinjiang

o Turchestan cinese). Da Urumqi si può poi raggiungere in treno ogni zona della Cina. Persino, dall’estate del 2006, Lhasa, capitale del Tibet, con la Ferrovia del Tibet.Mare

La via della seta marittima partendo dalla Cina settentrionale raggiungeva quella meridionale, si estendendosi agli odierni stati delle Filippine, di Brunei, Siam, Malacca, Ceylon, India, Iran, Iraq, Egitto, Giordania, Siria, Italia. Il 7 agosto 2005 si è reso noto che l'Antiquity and Monument Office di Hong Kong sta pensando di proporre la via della seta marittima come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Origini

La Via Reale persiana

Ai tempi di Erodoto (circa 475 a.C.), la Via Reale Persiana si sviluppava su oltre 3.000 chilometri dalla città di Ecbatana (attuale Hamedan), a Susa (attuale Shush) e fino al porto di Smirne (attuale Izmir) sull’Egeo. Alla sua manutenzione e protezione provvedeva l’Impero Achemenide (circa 700 a.C. - 330 a.C.), con stazioni di posta e alloggiamenti a distanze regolari. Per percorrerla i viaggiatori comuni impiegavano circa 3 mesi, mentre ai corrieri imperiali, continuamente riforniti di cavalli freschi, bastavano 9 giorni. Su di essa (a Ecbatana) si innestavano poi altre vie commerciali provenienti da India e Asia Centrale, sempre sotto la protezione dell’Impero Achemenide. In diversi punti di Ester si legge infatti di messaggi inviati da Susa “ai satrapi, ai governatori e ai capi delle centoventisette province, dall'India all'Etiopia”. (8,9)

La conquista ellenistica

Probabile soldato greco in un'immagine in lana. III-II secolo a.C., Museo di Urumqi, Xinjiang, Cina

Il primo passo importante verso lo stabilirsi di comunicazioni regolari tra Oriente e Occidente (e viceversa) arrivò tuttavia con l’espansione dell’impero di Alessandro Magno in Asia Centrale Medio Oriente, fino alla Valle dell’Indo e poco oltre l’attuale Afghanistan. Nel 329 a.C., all’imbocco occidentale della Valle di Fergana nell’odierno Tagikistan, egli fondò la città più remota dalla sua originaria Macedonia. infatti la denominò Alessandria Eskate, ovvero “Ultima Alessandria”.

Fu il suo ammiraglio Nearco ad aprire una rotta dal delta dell’Indo al Golfo Persico, e furono i suoi successori Tolemei, impadronitisi dell’Egitto, a promuovere attivamente l’apertura di vie commerciali con la Mesopotamia, l’India e l’Africa Orientale attraverso i loro porti sul Mar Rosso e su percorsi terrestri carovanieri (non esclusa la navigazione sul Nilo).

L'influenza ellenistica fu poi estesa ancora più a Oriente, in Sogdiana, dal regno greco-battriano di Battria (odierna Balkh in Afghanistan). Secondo Strabone, ai tempi del re Eutidemo e di suo figlio Demetrio i greco-battriani avrebbero addirittura “esteso il loro dominio fino ai Seri (i cinesi) e i Frini (Geografia, 11.11.1)”.

Questo influsso, almeno sotto il profilo delle arti figurative, si espanse ancora più avanti, fino quasi all’estremità orientale del Deserto Taklamakan, dove sono stati riportati alla luce affreschi di chiaro stampo ellenistico-romano, firmati da un “pittore Tita”, ovvero Titus.

Il regno greco-battriano fu rovesciato dai Kushana, un popolo di origine abbastanza oscura ma quasi di sicuro centro-asiatica turki, riparato lì per sfuggire all’invasione da est degli Hsiung Nu, il popolo destinato forse a diventare, secoli più tardi, gli Unni dilagati in Europa.

L’esplorazione cinese

Chang Ch'ien (138 a.C. - 126 a.C.)

Chang Ch'ien si accomiata dall'imperatore Wu della dinastia Han, partendo per la sua spedizione in Asia Centrale. Affresco nelle Grotte di Mogao Dunhuang, Gansu, Cina

« Nel II secolo a.C. l'Asia Centrale vide dilagare gli Hsiung Nu, i futuri Unni, che

scacciarono davanti a sé verso Ovest gli Yüeh Chi,

che a loro volta scacciarono i Saka, ovvero gli

Sciti. Ma l'invasione degli Unni minacciava e preoccupava moltissimo anche i

cinesi, sicché nel 138 a.C. l'imperatore Wu della

dinastia Han anteriore inviò l'ambasciatore Chang Ch'ien a Ovest a cercare gli Yüeh

Chi con il compito di sollecitare un'alleanza difensiva contro gli Hsiung Nu.

Percorso quello che era destinato

a diventare il ramo settentrionale della Via cinese della Seta - che costeggia

a Nord il deserto Taklamakan, ai piedi dei Monti del

Cielo - e valicato il Pamir, l'ambasciatore trovò

finalmente gli Yüeh Chi nella Transoxiana,

ovvero grosso modo nella zona di Bukhara e

Samarcanda, al di là dell'Oxus (Trans) per noi, al di

qua per lui. Questi però stavano preparandosi a invadere la Battriana,

ovvero (in parte) l'attuale Afghanistan del Nord Ovest; erano, insomma, essi

stessi in una fase espansionistica, per cui manifestarono freddezza nei

confronti della proposta cinese di alleanza difensiva.

Quindi nel 126 a.C., Chang Ch'ien tornò a casa, percorrendo questa volta la Via che

costeggia il Taklamakan a Sud, ai piedi dei monti di Karakoram e Tibet. Erano trascorsi tredici anni da quando

era partito. La relazione sull'Asia Occidentale da lui presentata al suo

imperatore ne fa uno dei grandi esploratori del mondo e a quei tempi servì come

prezioso materiale di intelligence per una successiva missione - mascherata da

ricerca dei famosi «Cavalli Celesti» della Valle Ferghana,

tanto veloci da sudare sangue (in realtà erano afflitti da un virulento

parassita) -, altre due spedizioni militari nella Valle e infine diverse

ambascerie presso i Parti… »

(Mario Biondi, Strada bianca verso i

Monti del Cielo. Vagabondo sulla Via della Seta, pp. 17-18)

Fu dunque attraverso queste spedizioni diplomatico-commercial-militari dei cinesi verso l’Asia Centrale e la Partia che nel I secolo a.C. venne in essere quella che quasi due millenni più tardi sarebbe stata chiamata Via della Seta.

E fu durante una di queste campagne che nel 36 a.C., alla battaglia di Sogdiana tra Han e Hsiung Nu, avvenne forse il primo incontro tra truppe cinesi e romane, forse sbandate dopo la sconfitta subita da Crasso a Carre (53 a.C.) in Mesopotamia e catturate o assoldate come mercenarie prima dai Parti e poi dagli Hsiung Nu. Pare che queste truppe mercenarie adottassero la tecnica tipicamente romana della “testuggine", ma l’ipotesi viene generalmente guardata con molto sospetto dagli storici. In definitiva, dopo 17 anni da Carre questi “mercenari romani” dovevano essere un po’ invecchiati. E poi, in quale senso “romani”? Provenienti proprio da Roma o dalle estreme province orientali dello Stato?

Pare d'altra parte ben poco credibile che si tratti di soldati "romani" fatti prigionieri dai Parti quello stesso anno 36 a.C. durante la rovinosa campagna di Antonio contro di essi condotta passando per l'Armenia invece che per la Mesopotamia.

Ban Chao (97 - 102)

Nel 97 il generale cinese Ban Chao avanzò con un esercito di 70.000 uomini per un’ennesima campagna contro gli Hsiung Nu, arrivando ben al di là della Parthia fino all’attuale Ucraina. Gli Hsiung Nu furono così spinti alle porte dell’Europa, anche se non è affatto certo che siano poi diventati i “nostri” Unni. Fu comunque in questo periodo che la progredita tecnica asiatica dell’arco comparve in Occidente.

L'Impero romano e la seta

Secondo alcune fonti sarebbe addirittura stato Cesare, di ritorno dall’Anatolia, a portare a Roma alcune bandiere, catturate al nemico, di uno sfavillante tessuto sconosciuto che suscitò uno straordinario interesse: era appunto la seta. Secondo altri, invece, queste bandiere sarebbero arrivate dopo la disfatta di Crasso a Carre. Si sapeva che quel tessuto veniva da una non ben precisata terra dei Seri ma non quale ne fosse l’origine. Secondo Plinio (che riprendeva forse l’errore di Virgilio) essa sarebbe stata tessuta con un sottilissimo filo tratto da una peluria di certi ignoti alberi, da lui definita “lana delle foreste”. Sta di fatto che la seta non era portata a Roma direttamente dai cinesi ma vi arrivava con la intermediazione prima dei Parti e poi dei commercianti di Palmira e Petra, trasportata via mare dai marinai di Antiochia, Tiro e Sidone.

Il senato romano emanò invano diversi editti per proibire (alle donne ma anche agli uomini) di indossare la seta. Il tessuto sarebbe infatti stato decadente e immorale. Ma il vero motivo di questi editti era il drenaggio di oro cui Roma era costretta, con grave nocumento per quello che oggi si chiamerebbe “debito estero”.

Vi è chi sostiene che i romani sarebbero entrati in nebuloso contatto con i cinesi già nel I secolo d.C. attraverso i Parti, e che Augusto ne avrebbe addirittura ricevuto una legazione, ma gli annali di quell’impero registrano che la prima ambasceria (prima di una serie) sarebbe arrivata là soltanto nel 166 via mare.

Il lungo viaggio dell’arte sulla Via della Seta

Monaco buddista dell’Asia Centrale dagli occhi azzurri in compagnia di un collega dell’Asia Orientale, Bacino del Tarim, Xinjiang, Cina, IX-X secolo.

Sulla Via della seta hanno viaggiato molti influssi artistici, in particolare nella sua sezione dell’Asia Centrale, dove si sono potuti mescolare elementi ellenistici, iraniani, indiani e cinesi. Uno dei più vivaci esempi di questa mescolanza è rappresentata dall’arte greco-buddista.

Divinità buddiste

Tale arte sincretistica si è venuta formando a partire dall’arrivo di Alessandro Magno nella valle dell’Indo (Taxila) e dal costituirsi dei regni greco-ellenistici dei suoi successori (Battriana e Gandhara). L’immagine del Buddha originatasi nel I secolo nell’India settentrionale (Mathura) e nell’attuale Pakistan nord occidentale (Gandhara), si è via via trasferita lungo l’Asia Centrale e la Cina fino a raggiungere la Corea nel IV secolo e il Giappone nel VI secolo. La trasmissione di molti particolari iconografici appare chiara, come per esempio l’ispirarsi a Eracle delle divinità guardiane Nio di fronte ai templi buddisti del Giappone e le reminiscenze di arte greca che si vedono in certe rappresentazioni coreane del Buddha, come quello di Kamakura.

Altre figure del Buddismo di Giappone e Corea sono i Kongōrikishi (o Niō), una coppia di figure (Misshaku Kongō e Naraen Kongō) che presidiano una porta separata d'ingresso al tempio, di norma denominata Niōmon (仁王門) in Giappone e Geumgangmun (金剛門) in Corea. Essi, con la loro fusione denominata Shukongōshin, costituiscono un interessante esempio di come sia arrivata lontano l’immagine di Eracle viaggiando sulla Via della seta e oltre. Nel Gandhara, infatti, Eracle, provenendo dalla Grecia, si è incontrato ed è divenuto tutt’uno con Vajrapani, il protettore del Buddha, che proveniva dall’India e che regge una mazza tanto quanto la regge il dio greco, come del resto anche Naraen Kongō.