Italia rinascimentale

|

Questa voce è parte della serie |

|

Voci

principali

Regno · Repubblica · Impero

Regno

ostrogoto · Regno longobardo · Esarcato d'Italia

Guerre d'Italia del XVI secolo Destra

e Sinistra storica · Età giolittiana Economia italiana del XIX secolo

L'Italia

nella seconda guerra mondiale Categoria: Storia d'Italia |

|

|

Con l'espressione Italia rinascimentale si indica

convenzionalmente l'insieme delle vicende politiche, sociali, economiche e

culturali che interessarono la penisola italiana fra la

seconda metà del XV e la prima metà del XVI secolo, periodo definito col termine Rinascimento.

Il quadro politico

|

L'Italia nel 1494 |

Sul finire del Quattrocento, fase di passaggio dall'età medievale all'età moderna, la penisola italiana era politicamente frammentata in un complesso di Stati diversi per estensione territoriale e regime politico. Tale assetto, sancito dalla Pace di Lodi del 1454 e garantito per tutta la seconda metà del secolo dalla personalità autorevole di Lorenzo il Magnifico, fu rimesso in discussione con la discesa in Italia (1494) del re di Francia Carlo VIII, che diede avvio a quel periodo di conflitti ricordati dalla storiografia come Guerre d'Italia.

Italia

settentrionale

L'area settentrionale della penisola era divisa fra il Ducato di Savoia, il Ducato di Milano, i domini di terraferma della Repubblica di Venezia. A queste maggiori formazioni territoriali si aggiungevano Stati di più piccole dimensioni: la Repubblica di Genova (che comprendeva anche la Corsica), il Marchesato di Saluzzo, il Marchesato del Monferrato, il Principato vescovile di Trento, il Marchesato di Mantova, i Ducati di Modena e Ferrara.

Italia

centro-meridionale

L'Italia centrale era divisa fra le repubbliche di Firenze, Siena e Lucca (corrispondenti nell'insieme all'attuale Toscana) e i

domini dello Stato pontificio, costituiti grosso modo dalle

attuali Lazio, Umbria e parte

delle Marche. A

questi si aggiungevano realtà minori come i Ducati

di Urbino e Camerino

e le signorie di Perugia,

Senigallia,

Pesaro, Rimini, Bologna, Faenza, Imola, Forlì, Cesena e la Repubblica di San Marino.

Il Meridione peninsulare (odierni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) era

unificato sotto la corona del Regno

di Napoli, mentre Sicilia e Sardegna erano parte dell'impero marittimo aragonese.

I

conflitti quattrocenteschi

Alla Pace di Lodi si pervenne dopo un lungo periodo di guerre che interessò l'intera penisola e fu segnato dai ripetuti tentativi degli Stati più forti di estendere la propria egemonia. Nell'area centro-settentrionale i maggiori contendenti furono il Ducato di Milano e le Repubbliche di Venezia e Firenze, impegnati in una politica di espansione territoriale avviata già nel Trecento col progressivo assoggettamento del contado da parte delle città.

Il regno di Napoli fu scosso da una lunga crisi dinastica iniziata nel 1435 con la morte dell'ultima regina angioina, Giovanna II, e conclusasi solo nel 1442 con la vittoria di Alfonso V d'Aragona, che ebbe la meglio sul rivale Renato d'Angiò. L'avvento della dinastia aragonese dei Trastamara segnò anche la riunificazione de facto dei regni di Napoli e Sicilia e l'avvio di un periodo di stabilità dinastica destinato a durare fino alla fine del secolo.

Il dominio sui mari fu invece l'obiettivo che contrappose gli interessi delle antiche repubbliche marinare: estromessa Amalfi già nel XII secolo, lo scontro proseguì tra Pisa, Genova e Venezia. Genovesi e Pisani combatterono ripetutamente per il controllo del Tirreno e nel 1406 Pisa fu conquistata da Firenze, perdendo definitivamente la propria autonomia politica. Agli inizi del secolo la contesa era dunque ridotta a un duello fra Genovesi e Veneziani. Per tutto il Quattrocento perdurò uno stato di conflittualità tra le due repubbliche ma non si ebbero battaglie decisive. La potenza di Genova andò affievolendosi nel corso del secolo e Venezia si affermò come padrona dei mari, raggiungendo il culmine della propria ascesa agli inizi del XVI secolo.

Col progressivo declino dell'Impero bizantino, l'altro grande rivale di Venezia - la caduta di Costantinopoli data al 1453 - la Serenissima poté interessarsi ad una politica di espansione territoriale sulla terraferma che prese avvio proprio agli inizi del XV secolo. Le iniziative militari veneziane entrarono in conflitto con gli interessi del ducato di Milano, impegnato a sua volta in una politica espansionistica guidata della famiglia Visconti. Nello scontro si inserì anche la repubblica di Firenze, minacciata dall'aggressività viscontea e alleatasi con i Veneziani. La Serenissima riportò una vittoria decisiva nella battaglia di Maclodio del 1427, assumendo una posizione egemone che allarmò i Fiorentini, i quali preferirono rompere l'alleanza e schierarsi dalla parte di Milano. La guerra si protrasse con operazioni di minore portata fino al 1454, quando le due rivali siglarono a Lodi una pace destinata a stabilizzare l'assetto politico della Penisola per quarant'anni: Venezia e Milano fissavano sull'Adda il confine fra i rispettivi territori e rinunciavano ad ulteriori tentativi di espansione, mantenendo in una condizione di equilibrio la frammentata realtà politica italiana.

Le

compagnie di ventura

Le campagne militari furono dominate dalle cosiddette compagnie di ventura, formazioni di mercenari guidate da condottieri esperti che mettevano le proprie armi al servizio dei regnanti e delle città. Tali compagnie combattevano sotto le insegne del miglior offerente, che poteva cambiare più volte nel corso di un conflitto, determinando frequenti ribaltamenti di alleanze ed esiti militari imprevisti. I soldati di ventura non avevano legami di fedeltà e obbedienza, né erano animati da sentimenti patriottici o da interessi di difesa delle proprie terre e dei propri beni, ma agivano sulla base di un vincolo contrattuale fondato sul denaro. Per questo motivo tendevano generalmente ad evitare di mettere a rischio la propria vita durante i combattimenti e le battaglie finivano spesso col trasformarsi in lunghe operazioni d'assedio o in scontri non risolutivi, più simili a tornei che a vere e proprie guerre.

Il massiccio impiego di compagnie di mercenari fu stigmatizzato da molti politici e trattatisti dell'epoca. Niccolò Machiavelli additò questa pratica come una delle cause dell'inferiorità militare dei principi italiani, che di fronte all'arrivo di un esercito organizzato e fedele al proprio sovrano come quello francese avevano finito col soccombere.

Il

Cinquecento: la fine della libertà italiana

Il 1494 segna la fine della politica dell'equilibrio e l'inizio di quel lungo periodo di conflitti che va sotto il nome di guerre d'Italia. Secondo una fortunata formula storiografica, questa data coincide con la fine della libertà italiana: la Penisola cade sotto l'egemonia delle potenze straniere (prima la Francia, poi la Spagna e infine l'Austria), una soggezione dalla quale si libererà solo nel 1866 con gli esiti vittoriosi della terza guerra di indipendenza.

La

discesa di Carlo VIII in Italia

La riapertura delle ostilità dopo il quarantennio di pace seguito agli accordi di Lodi scaturì dall'iniziativa del re di Francia Carlo VIII, che discese in Italia alla testa di un esercito di venticinquemila uomini con l'obiettivo di riconquistare il regno di Napoli, sul quale vantava diritti in virtù del legame dinastico con gli Angioini. La conquista del reame napoletano rappresentava per Carlo la premessa indispensabile per estendere il proprio controllo all'intera penisola e per affrontare direttamente la minaccia turca.

La spedizione del re francese incontrò il favore di molti principi italiani, che intendevano approfittare della sua potenza per conseguire obiettivi propri: il duca di Milano Ludovico il Moro ottenne grazie all'appoggio di Carlo VIII la cacciata del nipote Gian Galeazzo Visconti, che insidiava il suo potere; a Firenze gli avversari dei Medici aprirono le porte della città ai Francesi costringendo alla fuga Piero il Fatuo e restaurando la repubblica sotto la guida di Savonarola. Anche i cardinali romani ostili ad Alessandro VI Borgia puntavano alla sua deposizione, ma il papa spagnolo scongiurò colpi di mano garantendo al re il passaggio attraverso i territori pontifici e offrendo suo figlio Cesare come guida in cambio del giuramento di fedeltà.

Il 22 febbraio 1495 Carlo VIII entrò a Napoli, sostenuto da buona parte dei baroni del regno che si erano schierati dalla sua parte contro Ferdinando II d'Aragona. Ma la conquista non poté essere consolidata, vista l'avversione che la sua impresa aveva suscitato anche da parte di coloro che inizialmente l'avevano favorita: Milano, Venezia e il papa costituirono una lega antifrancese, alla quale diedero il proprio appoggio anche l'imperatore Massimiliano e la Spagna dei Re Cattolici. Carlo fu costretto a risalire la penisola e a incontrare le truppe della lega a Fornovo sul Taro nel luglio del 1495. Anche se non sconfitto, il sovrano dovette riparare in Francia.

Le ostilità ripresero nel 1499 con la discesa in Italia di Luigi XII, successore di Carlo. Il nuovo sovrano conquistò il ducato di Milano in forza dei diritti ereditati dalla nonna Valentina Visconti e nel 1501 i Francesi occuparono Napoli, ma furono sconfitti dai rivali spagnoli nella battaglia sul Garigliano del 1503.

Fra il 1499 e il 1503 si colloca anche la folgorante carriera militare di Cesare Borgia, il figlio del papa Alessandro VI. Con l'appoggio della Francia e grazie ad una politica violenta e spregiudicata, il Duca Valentino (così soprannominato in quanto investito del ducato di Valentinois) conquistò un dominio a cavallo fra le Marche e la Romagna che non gli riuscì di consolidare ed espandere a causa della morte del pontefice nell'agosto del 1503: la rovina dei Borgia travolse anche il fragile regno del Valentino, che morì sotto le mura della città di Viana, in Navarra, nel 1507, combattendo a difesa del cognato Giovanni III d'Albret.

Carlo

V e Francesco I

Carlo V in un ritratto di Tiziano Francesco I di Valois

Con la formazione della Lega di Cambrai (1508), voluta dal papa Giulio II della Rovere in funzione antiveneziana, i Francesi fecero ritorno in Italia, destando le preoccupazioni dei principi della penisola. Il pontefice costituì allora una Lega Santa che nel 1513 costrinse gli ingombranti vicini alla ritirata. Le mire francesi sull'Italia furono ereditate nel 1515 da Francesco I di Valois, che sarà protagonista insieme al rivale Carlo V di una lunga lotta per l'egemonia continentale che avrà in Italia il suo principale teatro. Col trattato di Noyon del 1516 le due grandi contendenti riconoscevano le rispettive conquiste: alla Francia veniva confermato il possesso del Ducato di Milano, alla Spagna quello del Regno di Napoli. Ma l'accordo non bastò a spegnere le rivalità, che esplosero nuovamente nel 1519 con l'elezione a imperatore di Carlo V, già re di Spagna, Napoli e Sicilia. Nel 1521 le armate francesi scesero nuovamente in Italia con l'obiettivo di riconquistare il reame napoletano, ma furono sconfitte nelle battaglie della Bicocca, di Romagnano e di Pavia, durante la quale lo stesso Francesco I fu fatto prigioniero e condotto a Madrid per poi essere rilasciato solo dopo la cessione di Milano agli Spagnoli (1525).

L'allarme per la crescente potenza degli Asburgo portò alla costituzione della Lega di Cognac, promossa dal papa Clemente VII de' Medici e siglata dal sovrano francese insieme alle repubbliche di Venezia e Firenze. Un'alleanza fragile che non fu in grado di evitare il terribile sacco di Roma del maggio 1527, episodio che suscitò orrore e costernazione in tutto il mondo cattolico: i Lanzichenecchi, soldati imperiali di origine prevalentemente tedesca e fede luterana, misero sotto assedio la Città Eterna, che fu espugnata e saccheggiata per giorni. Il papa, asserragliato in Castel Sant'Angelo, fu costretto alla pace con l'imperatore, dal quale ottenne la restaurazione dei Medici a Firenze, dove si era costituita una repubblica (1527-1530). Il 5 agosto 1529 venne stipulata la pace di Cambrai, con la quale la Francia rinunciava alle mire sull'Italia mentre la Spagna vedeva riconosciuto il possesso di Napoli e Milano.

L'equilibrio fu nuovamente infranto nel 1542, con l'inizio di una nuova fase di conflitti franco-spagnoli in territorio italiano. Gli scontri ebbero esiti alterni, sanciti da deboli trattati di pace (come la pace di Crépy del 1544) e continuarono anche dopo la morte di Francesco I e l'ascesa al trono del suo successore Enrico II nel 1547. Ma lo scenario internazionale mutò di colpo nel 1556, quando Carlo V abdicò dopo aver diviso i suoi possedimenti fra il figlio Filippo II e il fratello Ferdinando I. Furono proprio Enrico e Filippo a stipulare nel 1559 la pace di Cateau-Cambrésis, che mise fine definitivamente allo scontro tra Francia e Spagna per l'egemonia europea. La Spagna consolidò la propria posizione di dominio in Italia, destinata a durare fino al 1714, anno della conclusione della guerra di Successione spagnola e dell'avvento dell'Austria come potenza egemone sulla penisola. La pace chiuse un sessantennio di guerre continue e sancì quella fine della libertà italiana avviata dalla spedizione di Carlo VIII nel 1494.

Da questo momento si può considerare esaurita la parabola del Rinascimento: l'Italia è quasi interamente soggetta alla corona spagnola ed è interessata da quel processo di reazione della Chiesa cattolica al luteranesimo che va sotto il nome di Controriforma. Il periodo che seguì la fine delle guerre d'Italia - dalla seconda metà del XVI a tutto il XVII secolo - è stato a lungo etichettato come Età della decadenza, una formula per molti versi semplicistica che è stata fatta oggetto di profonda revisione da molti storici del XX secolo [1].

Le

condizioni economiche e sociali

Durante l'epoca rinascimentale emergono già in maniera evidente i differenti livelli di sviluppo economico raggiunti dalle diverse parti della Penisola. Il Nord conobbe una fase di prosperità che lo inserì fra le regioni più ricche d'Europa. Le Crociate avevano consentito di costruire legami commerciali duraturi con l'Asia e in particolar modo la Quarta Crociata aveva permesso a Veneziani e Genovesi di estromettere i rivali bizantini dai traffici nel Mediterraneo orientale. Le principali rotte commerciali passavano infatti attraverso i territori bizantini e arabi e avevano come snodo proprio Venezia, Genova e Pisa. Prodotti di lusso acquistati nel Levante, come spezie, coloranti e sete, venivano importati in Italia e da qui rivenduti in tutto il continente, mentre le merci provenienti dall'Europa continentale quali lana, frumento e metalli preziosi raggiungevano la Penisola attraverso le fiere della Champagne. I traffici lungo l'asse dall'Egitto al Baltico fruttavano ai mercanti italiani ingenti guadagni, che venivano reinvestiti nel settore agricolo e nell'estrazione mineraria.

In questo modo le regioni settentrionali dell'Italia, che non vantavano risorse superiori a quelle di altre aree europee, raggiunsero elevati livelli di sviluppo grazie all'impulso dato dai commerci. Firenze in particolare si affermò come uno dei centri più prosperi grazie soprattutto alla produzione di panni di lana, gestita dall'Arte della Lana, una delle più importanti corporazioni cittadine. La materia prima era importata dal Nord Europa (nel XVI secolo dalla Spagna) [2] mentre i coloranti importati dall'Est erano utilizzati per la fabbricazione di tessuti di alta qualità.

Il Sud invece, nonostante l'unità territoriale realizzata fin dal XII secolo,

restava escluso dai grandi traffici commerciali europei. Nel Regno di Napoli non era

venuta formandosi una borghesia dinamica ma perduravano le antiche strutture feudali

fondate sul privilegio e una tendenza alla concentrazione fondiaria nelle mani

di un forte ceto baronale. L'economia era essenzialmente agricola e i livelli

di urbanizzazione molto bassi. Inoltre le attività commerciali e finanziarie

erano gestite quasi interamente da banchieri stranieri, soprattutto fiorentini

e catalani,

che concedevano prestiti alla Corona e realizzavano profitti destinati ad

essere reinvestiti altrove. L'età rinascimentale fu inoltre interessata da un

processo di costante incremento della popolazione seguito al crollo demografico

del Trecento, dovuto al flagello della peste

bubbonica. L'aumento si verificò in maniera piuttosto generalizzata in

tutta Europa e vide l'Italia settentrionale al secondo posto per densità

abitativa (40 abitanti per km²) dopo l'Olanda[3].

Nel 1550, nella fase

conclusiva del periodo rinascimentale, la città più popolosa d'Italia era Napoli,

con circa 210.000 abitanti, seguita da Venezia (160.000), Milano e Palermo (entrambe

70.000)

Rinascimento italiano

Il Rinascimento italiano è la civiltà culturale ed artistica che, nata a Firenze e da lì diffondendosi in tutta Europa dalla metà del XIV secolo a tutto il XVI secolo, voleva riappropriarsi della cultura classica antica, che ad alcuni sembrava alterata dalla religiosità medioevale, proponendosi di recuperarne l'originalità ed il senso della naturalità dell'uomo.

Il Rinascimento è un momento di particolare fioritura delle arti e delle lettere, caratterizzate le prime dallo sviluppo di alcune forme e tecniche come la prospettiva e la pittura a olio, e le seconde dalla filologia e dal culto per le humanae litterae (da qui il termine umanesimo) liberate dalle incrostazioni delle divinae litterae medioevali.

L'epicentro dell'Umanesimo-Rinascimento è Firenze, da dove arriverà alla corte napoletana aragonese di Alfonso I, a quella papale di Pio II, il papa umanista, e di Leone X, e a quella milanese di Ludovico il Moro.

Politicamente l'Umanesimo in Italia si accompagna alla trasformazione dei Comuni in Signorie. L'umanesimo infatti è l'espressione della borghesia che ha consolidato il suo patrimonio e aspira al potere politico.

Gli sviluppi dell'umanesimo rientrano nella formazione delle monarchie nazionali in Europa.

Il rapporto con il Medioevo

Gli studiosi hanno ampiamente dibattuto il tema del rapporto tra il Rinascimento

e il Medioevo. Jacob Burckhardt,

sostiene la tesi della discontinuità rispetto al Medioevo, sottolineando come

l'uomo medievale non abbia secondo lui nessun valore se non come membro di una

collettività o di un ordine, mentre solo nel Rinascimento avrebbe preso avvio

in Italia un atteggiamento, segnato dalla nascita delle signorie e dei

principati, più libero e individualistico da parte dell'uomo nei confronti della

politica e della vita in generale.[1]

Al contrario Konrad Burdach, massimo

sostenitore della continuità tra Medioevo e Rinascimento, ritiene che non vi

sia nessuna rottura fra i due periodi, i quali costituiscono dunque un'unica

grande epoca. Burdach afferma che non vi fu nessuna

svolta, e se proprio si vuole parlare di rinascita bisogna addirittura risalire

all'anno Mille; egli si accorge infatti che i temi della Riforma luterana erano

già contenuti nelle eresie medioevali, e che Medioevo e Rinascimento hanno una

stessa fonte in comune: il mondo classico. [2]

Umanesimo

e Rinascimento italiano

L'Umanesimo e il Rinascimento non sono nettamente separati, l'uno confluisce nell'altro pur avendo caratteristiche diverse:

- l'Umanesimo è prevalentemente letterario e precede il Rinascimento.

Vengono riscoperti i classici latini e torna in auge lo studio del greco. Ancor prima della caduta di Costantinopoli (1453) infatti, iniziò l'esodo di molti dotti bizantini che in massima parte si rifugiarono in Italia, contribuendo alla diffusione della lingua e della cultura elleniche dopo un millennio circa di abbandono. Fra questi ultimi va senz'altro citato il celebre cardinale Bessarione che nel 1440 si trasferì prima a Firenze, poi, in via definitiva, a Roma.

- Si studiano le humanae litterae contrapposte alla divinae litterae.

|

L'Italia nel 1494 |

I testi classici con l'aiuto della nuova scienza della filologia sono riportati alla loro autenticità testuale e vengono interpretati in modo diverso dalla tradizione medioevale, non più attraverso l'uso di metafore di significato quasi esclusivamente religioso, ma anche, e soprattutto, facendo riferimento diretto al mondo terreno dell'uomo.

L'umanesimo ha alla base una nuova visione dell'uomo non più legato solo alla divinità, ma visto come essere del tutto naturale, che spazia liberamente e senza pregiudizi nell'ambiente in cui vive ed agisce. La natura, campo d'azione privilegiato dell'uomo, non è più corrotta dal peccato: si può quindi ben operare nel mondo e trasformarlo con la propria volontà.

|

|

« [Nel

Rinascimento c'è] una visione della natura assai lontana da quella del

neoplatonismo ficiano. La natura è retta da un

ordine meccanicistico e necessario: un ordine istituito da Dio, ma fondato

esclusivamente su cause naturali. La conoscenza della natura può ottersi solo liberandosi dal principio d'autorità, sia

laico che religioso, che, come dice Leonardo da Vinci rende gli uomini trombetti e recitatori delle opere altrui [3] » |

|

|

|

Tale natura, pur se libera da considerazioni religiose troppo anguste, libera dal peccato, spesso viene vissuta con un senso di tristezza e di rimpianto che contrasta con quello, squisitamente naturalistico, del mondo classico.

Così Lorenzo il Magnifico piange la giovinezza che fugge e avverte il senso della morte incombente da esorcizzare con i piaceri della gioventù:

|

|

« Quant'è

bella giovinezza, |

|

|

|

Il

senso della morte

"Il Trionfo della Morte"

La vita concepita solo naturalisticamente porta con sé lo spettro della fine del piacere della vita.

La morte appare ora come fine naturale di una vita tutta naturale.

Negli uomini di questa età c'è un'angoscia che il mondo medioevale risolveva religiosamente: svalutando la vita corporea in vista dell'al di là, si svalutava anche la morte che diveniva un passaggio ad una vita migliore. Per i "moderni" la morte è invece la fine di tutto. [5]

Questo senso della morte così inteso lo ritroviamo nelle raffigurazioni pittoriche delle danze macabre. Qui vengono rappresentate tutte le classi sociali in ordine gerarchico e ciascuno dei ballerini dà la mano a uno scheletro e tutti insieme intrecciano una danza.[6]

Questo non vuol dire semplicemente che la morte eguaglia tutti gli uomini senza tener conto della loro condizione sociale, ma vuole far intendere soprattutto che la vita è sullo stesso piano della morte.

La vita e la morte si danno la mano e insieme ballano perché tutto è futile e senza senso come una danza dove si procede senza una meta precisa, senza uno scopo se non quello di danzare. La vita come un ballo, una giravolta vertiginosa che finisce quando la musica tace e si spengono le luci.

Al

di là della morte, la gloria immortale

Questo mito della morte porta quindi ad un'altra caratteristica di quest'età: la ricerca della gloria con la quale si tenta di assicurarsi la sopravvivenza oltre la morte. [7]

Una gloria che alcuni, ancora legati allo spirito cavalleresco medioevale, ricercano compiendo grandi imprese di guerra, altri invece, "uomini nuovi", fissano la loro grandezza nel marmo o nelle pareti affrescate.

La ritrattistica, fiorente in quest'età, ha appunto lo scopo di esaltare la persona e lasciarla viva nel ricordo dei posteri.

Nell'opera d'arte vivranno di vita imperitura sia il ricco mecenate che ha voluto l'opera nella quale egli stesso raffigurato continuerà a vivere quasi fisicamente nei colori e nel marmo, sia, e soprattutto l'artista che vivrà per sempre nel bello che ha realizzato. L'uno si è assicurato il ricordo dei posteri con il suo denaro, l'altro con la sua arte. [8]

Ma tra tutte le forme d'arte quella che assicura una più lunga sopravvivenza è la poesia che come dice Petrarca, innalza monumenti più duraturi del bronzo.

I

moderni

Gli uomini del '400 sono coscienti di essere diversi da quelli del passato:

essi sono i moderni rispetto agli uomini del medioevo, gli antichi, da cui

vogliono distaccarsi ma a cui in realtà sono ancora legati.

È in questo periodo che nasce la considerazione del Medioevo come di un'età

oscurantista a cui i rinascimentali oppongono la loro età moderna.

L'uomo del Medioevo sta con i piedi sulla terra ma guarda al cielo, c'è una dimensione verticale dell'uomo, nell'Umanesimo la dimensione diventa orizzontale.

C'è in loro un senso della concretezza, dell'azione decisa, che del resto era presente anche in uomini del passato ma non era mai stata teorizzata come lo sarà adesso.

La visione realistica della storia per esempio era già presente come attestano le cronache del Villani che rappresenta realisticamente le condizioni negative di Firenze, ma il tutto era inserito in una prospettiva teologica: per lo storico medioevale i mali di Firenze sono da riportare ai peccati dei Fiorentini; ora invece la considerazione della storia è per alcuni tutta umana, la prospettiva teologica non ci sarebbe più: per Machiavelli, storico moderno, infatti le cause delle sciagure di Firenze non sono più religiose ma esclusivamente politiche.

Savonarola

Nel Rinascimento ci fu una reviviscenza del sentimento religioso medioevale con Gerolamo Savonarola, l'autore del famoso falò delle vanità il 7 febbraio 1497 a Firenze. Egli fece proclamare Gesù Cristo re del popolo, organizzando la repubblica fiorentina sul modello di quella veneziana con una più ampia partecipazione dei cittadini al governo politico. Istituì aiuti per i poveri e predicò un rigido moralismo:

|

|

« Padri,

togliete dai vostri figli tutti quei giubbetti. Io non ho mai trovato

Evangelo che raccomandi le crocette d'oro e le pietre prezione;

bensì ho trovato: Io ebbi sete e tu non mi desti da bere, ebbi fame e non mi

desti da mangiare... Se volete essere liberi, Fiorentini, amate Dio prima di

tutti, amate il prossimo e amatevi l'un l'altro; amate il bene comune; e se

avrete questo amore e questa unione fra voi medesimi, avrete la vostra

libertà » |

|

|

(Savonarola,

Prediche) |

La

politica: la nuova scienza naturale

Niccolò Machiavelli

I sofisti per primi intesero l'uomo nella sua essenza naturale e si interessarono dell'ambiente naturale in cui vive l'uomo: la città, lo stato. Per primi teorizzarono il comportamento morale e politico dell'uomo come essere naturale e ne trassero cinicamente le conseguenze.

Niccolò Machiavelli ha una visione tutta naturale dell'uomo nella sua concezione storicistica e naturalistica assieme della realtà umana. La storia umana è ciclica, si svolge lungo un cerchio dove tutto si ripete allo stesso modo come nella storia circolare della natura.

Questa è l'originalità della nuova scienza politica, di cui Machiavelli è consapevole: egli tratta non del dover essere, come i politici del passato, ma dell'essere. Per questo la politica ha una sua logica naturale, cioè quella di considerare la realtà per quello che è, non quella che noi vorremmo che fosse, ed è quindi inutile cercare ottimisticamente di cambiare la condizione umana ma bisogna adattarsi realisticamente ad essa per conseguire l'utile. Il difficile compito del Principe, tipica figura dell'individualismo titanico rinascimentale, sarà quello di utilizzare le sue doti realisticamente naturali di volpe e leone, non semplici metafore di astuzia e forza, per piegare la volontà degli uomini che, anch'essi, come gli esseri naturali, amano la libertà e, non perché moralmente malvagi, "sono ribelli e riottosi alle leggi", non tollerano cioè restrizioni alla loro egoistica ed istintiva libertà.

La "virtus" del sovrano medioevale, che governa per grazia di Dio e a lui deve rispondere per la sua azione politica, era diretta anche a difendere i buoni e proteggere i deboli dalla malvagità. Nel Principe nessuna considerazione morale né religiosa dovrà inficiare la sua azione spregiudicata e forte che mette in atto la sua "aretè" tesa a mettere ordine là dov'è il caos della politica italiana del '500.[9]

Leonardo

e la ricerca della perfezione

Autoritratto, ca 1513, Torino, Biblioteca Reale

L'età rinascimentale non è comunque atea ma è pervasa da una religiosità naturale, Dio è nella natura che l'uomo vuole dominare ricorrendo al sapere o alla magia.

Questo spiega l'ansia di perfezione nell'indagine della natura che ha Leonardo da Vinci, prototipo dell'uomo rinascimentale con tutte le sue contraddizioni.[10]

Leonardo vuole trovare Dio e conoscerlo nella perfezione della natura e dell'arte che la imita meravigliosamente.

Leonardo è affascinato dall'acqua e dall'aria, gli elementi mobilissimi e vitali da cui egli cerca di carpire il segreto vitale.

Per lo stesso motivo è affascinato dal perfetto meccanismo del corpo umano che studia, disseziona e disegna per scoprirne gli ingranaggi vitali.

Assiste alla morte senza sofferenze di un povero vecchio centenario nell'ospedale di Firenze, ma la sua umana pietà è sopraffatta dalla voglia di capire e subito dopo farà a pezzi quel corpo per scoprire i segreti di quella dolce morte.

Non è mai sazio di sapere e approfondire, gli sfugge la totale e perfetta sapienza che ormai non appartiene più solo a Dio ma può essere anche dell'uomo:

«et fu valentissimo in tirari et in edifizi d'acque, et altri ghiribizzi, né mai co l'animo suo si quietava, ma sempre con l'ingegno fabricava cose nuove.» [11]

Ma la perfezione è irraggiungibile e la natura si ribella ai suoi tentativi. Vuole rendere eterno il suo affresco celebrante la battaglia d'Anghiari, ma lo ha appena terminato e i nuovi colori sperimentati non si asciugano, il suo lavoro gli si scioglie sotto i suoi occhi.

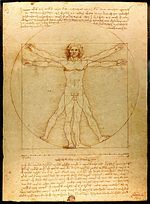

L'uomo vitruviano di Leonardo

«et operò di scultura, et in disegno passò di gran lunga tutti li altri. Hebbe bellissime inventioni, ma non colorì molte cose, perché si dice mai a sé medesimo avere satisfatto...». [12]

Impiega mesi per realizzare il Cenacolo, che ritocca e cura con maniacale ossessione, ma quando è finalmente compiuto appaiono le prime crepe sull'affresco.

Porterà sempre con sé fino al suo ultimo viaggio in Francia alla corte del re, il piccolo dipinto della Gioconda, che sino all'ultimo ritoccherà: un'opera anche questa mai compiuta, mai perfetta.

Leonardo disperde in mille rivoli il suo genio e progetta grandi opere per il bene dell'umanità ma nello stesso tempo offre ai principi nuovi crudeli meccanismi di guerra da lui progettati.

«dalla natura per suo miracolo esser produtto dire si puote: la quale non solo della bellezza del corpo, che molto bene gli concedette, volse dotarlo, ma di molte rare virtù volse anchora farlo maestro.». [13]

Il suo stesso corpo appare perfetto : si racconta della sua forza

straordinaria ma Leonardo verrà accusato di non essere un uomo.

L'uomo vitruviano è il simbolo di questa perfetta proporzione del corpo maschile ma rappresenta, a mio parere, anche la solitudine dell'uomo nel cerchio del cosmo a cui aspira con tutto il suo corpo, quasi volendone toccarne gli estremi infiniti confini. L'uomo naturalisticamente finito che aspira al possesso dell'infinito. L'uomo che vuole farsi Dio. Questo è il dramma di Leonardo.[14]

L'uomo microcosmo che si sovrappone al macrocosmo, il grande universo che agisce e influenza con i movimenti celesti la vita degli stessi uomini, come insegna la scienza occulta dell'astrologia. [15]

La

nuova scienza: progressi e contraddizioni

I fenomeni naturali dirà Telesio vanno indagati e descritti non più con l'astrattezza dei principi logici aristotelici ma "iuxta propria principia" (secondo i propri principi naturali).

Nella scienza aristotelica, secondo Bacone, i filosofi sarebbero stati come ragni tessevano da se stessi la propria tela di parole in cui si avvolgevano.

La scienza rinascimentale si vuole quindi liberare dal passato ma va ancora alla ricerca, sia pure nell'ambito della naturalità, di una sostanza primigenia così com'era nei filosofi della natura presocratici. Così Telesio respinge la visione della natura aristotelica ma nello stesso tempo ritiene che tutti gli esseri naturali abbiano a fondamento sostanziale un comune sostrato: la materia.

La nuova scienza vuole essere moderna. «Le premesse per un vigoroso sapere scientifico erano così poste, anche se per lo più nuovo e vecchio continuano a coesistere e le nuove scoperte tecniche e scientifiche si mescolano con concezioni magiche ed astrologiche»[16] Il clima scientifico culturale dominante nel secolo è molto più impregnato di magia e astrologia che non il medioevo cristiano per cui la magia, rimasta sopita durante il Medioevo, risorge proprio in questo periodo:

|

|

« Troverete

persino gente che scrive del XVI secolo come se la Magia fosse una

sopravvivenza medioevale, e la scienza la novità venuta a spazzarla via. Coloro

che hanno studiato l'epoca sono più informati. Si praticava pochissima magia

nel Medio Evo: XVI e XVII secolo rappresentano l'apice della magia. La seria

pratica magica e la seria pratica scientifica sono gemelle. » |

|

|

Il saper medioevale se da una parte non era esente da errori e superstizioni[17]

dall'altra era enciclopedico, armonioso, coordinato e orientato verso Dio

inteso come culmine della verità, quadro che tiene assieme i vari saperi.

Ragione e fede procedevano assieme.

Nel M.E. il papato e l'impero costituivano dei punti di riferimento ben saldi,

e per alcuni, come per Dante, speranza d'ordine e di legalità universale.

Dopo Occam filosofia e

teologia divengono autonome e anzi si contrastano.

L'idea di costituire un impero universale cristiano è abbandonata; salta il quadro di riferimento religioso, la cornice che tiene assieme il mosaico del sapere e della vita. Si smarrisce il senso della stabilità culturale e politica.

Le scienze diventano autonome e specialistiche, si perfezionano ma non comunicano più tra loro.

Il sapere e il gusto del bello appartiene ora a una "elite" d'intellettuali che vivono alla corte del principe lontani da ogni contatto con la plebe rozza e ignorante alla quale, sostiene Bruno, bisogna nascondere una verità che non potrà mai capire e che è rischioso elargire.

Tutto si risolve nel singolo, nella individualità. Non a caso si diffonde nel Rinascimento la pedagogia di Comenio, una nuova scienza che mira a dare al bambino uno sviluppo completo della sua personalità.

Ogni uomo del Rinascimento tenderà a fare della sua vita un capolavoro, un pezzo unico, dalle proporzioni gigantesche come farà Michelangelo nella scultura e pittura, Il Principe di Machiavelli nella politica, Leonardo con il suo genio incompiuto.

Il Rinascimento italiano quindi, una mescolanza di progresso culturale ed artistico ma anche un'epoca di forti contraddizioni. La nuova storia è sempre legata al passato. Ogni rivoluzione è il risultato di una lenta evoluzione che porta con sé le scorie di un tempo ormai trascorso da cui non ci si può completamente liberare.