Tratta atlantica degli

schiavi africani

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

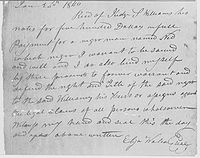

Contratto di acquisto di uno schiavo stipulato a Lima nel 1794

L'espressione tratta atlantica si riferisce al commercio di schiavi di origine africana attraverso l'Oceano Atlantico fra il XVI e il XIX secolo. La pratica di deportare schiavi africani verso le Americhe fu un elemento fondamentale della nascita e dello sviluppo delle colonie europee prima del Sud e Centroamerica e poi anche del Nordamerica.

|

Indice ·

3 Effetti della deportazione nelle

Americhe ·

5 Note |

Origini

Nel XVI secolo, le grandi potenze europee iniziarono a creare insediamenti nelle Americhe. Gran parte dei vantaggi economici che le colonie americane potevano garantire erano legate alla creazione di piantagioni (per esempio di canna da zucchero); in seguito, soprattutto con la penetrazione portoghese in Brasile, a questo si aggiunse la prospettiva di ricavare dalle colonie risorse minerarie. In entrambi i casi si richiedeva l'uso di grandi quantità di manodopera per il lavoro pesante. Inizialmente, gli europei tentarono di far lavorare come schiavi gli indigeni americani; questa soluzione tuttavia non risultò sufficiente, soprattutto a causa dell'alta mortalità delle popolazioni native dovuta a malattie importate dai conquistatori europei (come il vaiolo) e alla loro conformazione fisica non adatta a sforzi di quel genere.

Nello stesso periodo, gli europei entrarono in contatto con la pratica nordafricana di far schiavi i prigionieri di guerra. I re locali delle regioni nella zona dei moderni Senegal e Benin spesso barattavano questi schiavi con gli europei. Gli schiavi neri erano decisamente più adatti, dal punto di vista fisico, a sopportare il lavoro forzato, perciò i portoghesi e gli spagnoli se li procurarono per mandarli nelle colonie americane, dando inizio al più grande commercio di schiavi della storia, quello attraverso l'Oceano Atlantico. La tratta degli schiavi attraverso l'Atlantico assunse rapidamente proporzioni senza precedenti, dando origine nelle Americhe a vere e proprie economie basate sullo schiavismo, dai Caraibi fino agli Stati Uniti meridionali. Complessivamente, qualcosa come 12 milioni di schiavi attraversarono l'oceano (la stima è approssimata). La BBC parla di 11 milioni[1]. L'Enciclopedia Britannica ritiene che la migrazione forzata fino al 1867 sia quantificabile tra 7 e 10 milioni[2]. L'Encyclopedia of the middle passage fa una stima tra 9 a 15 milioni[3]. La maggior parte degli storici contemporanei stimano che il numero di schiavi africani trasbordati nel Nuovo Mondo sia tra 9,4 e 12 milioni[4]); si tratta di una delle più grandi migrazioni della storia (e certamente la più grande migrazione forzata), che portò anche a notevoli squilibri tra la popolazione bianca e quella nera (nella Giamaica dell'inizio dell'800 il rapporto arrivò a 1 a 20), e la superiorità numerica causò per gli schiavisti un continuo pericolo di rivolta degli schiavi.

Potenze europee come Portogallo, Regno Unito, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e il Brandeburgo, come anche mercanti provenienti dal Brasile e dal nordamerica presero parte a questo commercio.

Per duecento anni (1440-1640) il Portogallo ha praticamente avuto il

monopolio del trasporto degli schiavi dall'Africa. Nel corso del diciottesimo

secolo quando gli schiavi africani trasbordati oltre Atlantico sono stati

stimati in sei milioni di individui, il Regno Unito

può ritenersi responsabile di quasi due milioni e mezzo di questi[5].

Il 16 giugno 1452 Papa Niccolò scrisse

Il numero complessivo di africani morti attribuibili direttamente alla traversata atlantica è stimato in due milioni; un bilancio più ampio degli africani morti a causa della schiavitù tra il 1500 e il 1900 fa ritenere che la cifra salga a quattro milioni[6].

La

traversata

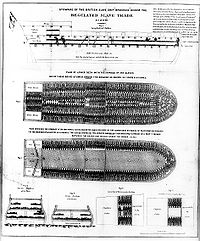

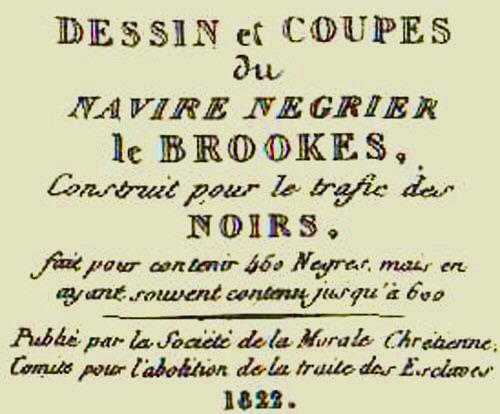

Ponti e sezione della nave inglese Brookes

adibita al trasporto di schiavi (1788)

(Biblioteca del Congresso statunitense)

Il trasferimento degli schiavi attraverso l'Atlantico, dalla costa

occidentale dell'Africa al Nuovo Mondo, è noto nel mondo anglosassone come Middle

passage (letteralmente: tratto o passaggio

intermedio). Era infatti il tratto intermedio del viaggio che le navi compivano

dopo essere partite dall'Europa con prodotti commerciali (stoffe, liquori,

tabacco, perline, conchiglie

particolari, manufatti di metallo, armi da fuoco)[7]

che servivano come merce di scambio per l'acquisto degli schiavi da traghettare

nelle Americhe, da dove le navi ripartivano cariche

di materie

prime[8], completando così

quello che è chiamato il "commercio triangolare". Il viaggio degli

schiavi iniziava nell'interno dell'Africa dove i commercianti o intermediari

negrieri catturavano o acquistavano gli indigeni da semplici rapitori o

monarchi africani (che li avevano ridotti in schiavitù per punizione o nel

corso di guerre locali). Iniziava il viaggio a piedi, talvolta in canoa, verso

Si stima che il 15% degli africani morivano in mare, con un tasso di mortalità sensibilmente più alto nella stessa Africa nelle fasi di cattura e trasporto dei popoli indigeni alle navi[10].

La durata della traversata variava da uno a sei mesi a seconda delle condizioni atmosferiche[8]. Nel corso dei secoli andò però riducendosi: mentre all'inizio del XVI secolo richiedeva diversi mesi, nel XIX secolo si effettuava spesso in meno di sei settimane[11]. Uno dei miglioramenti tecnici che resero il viaggio più breve fu la ricopertura dello scafo delle navi con lastre di rame. Questo ebbe benefici anche per quanto riguardava la "abitabilità" delle navi riducendo l'umidità all'interno dello scafo[12]. Le navi schiaviste tipicamente trasportavano diverse centinaia di schiavi con un equipaggio costituito di una trentina di persone (equipaggio doppio rispetto alle normali navi per poter controllare eventuali insurrezioni: mediamente in una nave su dieci scoppiavano ribellioni)[13].

I prigionieri maschi erano incatenati insieme a coppie per risparmiare spazio: la gamba destra di un uomo legata alla gamba sinistra del successivo. Donne e bambini avevano un po' più di spazio. Le donne e le ragazze salivano a bordo delle navi nude, tremanti e terrorizzate, spesso pressoché esaurite per il freddo, la fatica e la fame, in preda alle maniere rudi (e alle violenze) di gente brutale che parlava una lingua a loro incomprensibile[14].

I prigionieri ricevevano come alimenti fagioli, mais, patate, riso e olio di palma in uno o due pasti al giorno, ma le razioni erano scarse.

La razione quotidiana di acqua era di mezza pinta (circa mezzo litro) che portava frequentemente alla disidratazione perché oltre alla normale traspirazione erano frequenti mal di mare e diarrea[15].

Talvolta i prigionieri potevano muoversi liberamente durante il giorno ma su

molte navi i ceppi dovevano essere tenuti durante tutto il viaggio.

Le malattie (dissenteria amebica, scorbuto) e l'inedia a causa

della lunghezza del viaggio erano le maggiori cause di decessi. Inoltre focolai

di vaiolo, sifilide, morbillo e

altre malattie si diffondevano rapidamente in un ambiente angusto.

Il numero dei decessi aumentava con la lunghezza del viaggio, dal momento

che l'incidenza della dissenteria e dello

scorbuto aumentavano con le maggiori restrizioni in navigazione, con la quantità

di cibo e acqua che diminuivano giorno dopo giorno. Oltre alle malattie

fisiche, molti schiavi diventavano troppo depressi per mangiare o mantenere un'efficienza

fisica e mentale per la perdita della libertà, della famiglia, della sicurezza

e della loro umanità. Questo portava ad un peggioramento del trattamento come

alimentazione forzata, frustate o altri mezzi coercitivi. Il suicidio era un

evento frequente, spesso rifiutando il cibo o le medicine o gettandosi in mare

o in altri modi. La frequenza di suicidi era tale che gli schiavisti usavano

vari strumenti e metodi per costringere a nutrirsi il loro carico umano che

veniva tenuto incatenato per quasi tutto il tempo

.

La ribellione si manifestava come una sollevazione orchestrata tra più schiavi:

"Quando ci siamo trovati prigionieri la morte ci è sembrata preferibile alla vita e abbiamo concordato un piano tra noi: avremmo appiccato il fuoco e fatto saltare in aria la nave e saremmo morti tutti tra le fiamme"[16].

Nel corso dei secoli alcune tribù come i Kru persero "valore economico" come schiavi per la loro reputazione di essere troppo orgogliosi per essere assoggettati in schiavitù: tentavano immediatamente il suicidio dopo essere stati catturati[17].

Effetti

della deportazione nelle Americhe

L'atto d'acquisto per 500 dollari di uno schiavo negro. Porta la data del 20 gennaio 1840

L'effetto dello schiavismo sulle società africane è un tema molto controverso. All'inizio del XIX secolo, gli abolizionisti denunciarono lo schiavismo non solo come pratica immorale e ingiusta nei confronti dei deportati, ma anche come danno insanabile nei confronti dei paesi da cui venivano prelevati gli schiavi: a tal proposito si parla anche di diaspora nera o africana.

In seguito, quest'ultimo punto è stato talvolta messo in discussione, per lo meno rispetto all'impatto demografico del fenomeno: la percentuale di schiavi sottratti ai loro paesi, pur alto (soprattutto nel caso del commercio di schiavi attraverso l'Atlantico), è in ogni caso largamente inferiore al tasso di crescita di quelle popolazioni.

Inoltre, come si è detto, il commercio degli schiavi avveniva quasi sistematicamente attraverso intermediari locali, e quindi comportava un afflusso di risorse e ricchezze verso l'Africa. La Guinea, per esempio, arrivò ad avere un giro d'affari (tra commercio di schiavi, di oro e di avorio) intorno ai 3 milioni e mezzo di sterline l'anno, circa un quarto di quello di grandi nazioni come il Regno Unito.

L'abolizione

Medaglione ufficiale della Società Britannica contro lo Schiavismo, 1795

In Europa, lo schiavismo ebbe sempre ferventi oppositori, tuttavia, questa pratica rimase legale fino al XVIII secolo (e in molti paesi anche più a lungo). La prima potenza coloniale a proclamare l'abolizione dello schiavismo e a impegnarsi attivamente per contrastare la tratta degli schiavi fu l'Inghilterra. Certamente l'Inghilterra traeva dall'abolizione della schiavitù anche un vantaggio politico, in particolare ai danni della Francia. La Royal Navy britannica venne impiegata attivamente per contrastare il commercio di schiavi attraverso l'Oceano Indiano e Atlantico. A metà del XIX secolo il traffico lungo queste rotte era stato sostanzialmente annullato; continuò invece il commercio di schiavi all'interno del continente africano, specialmente dai paesi arabi attraverso l'Etiopia. Lo schiavismo continuò in molti paesi del Nuovo Mondo (come gli Stati Uniti e Brasile).

La lotta allo schiavismo, secondo alcuni, fu usata anche come pretesto dagli europei per la loro espansione coloniale in Africa. Alla fine del XIX secolo, tutta l'Africa era stata spartita in colonie, e praticamente tutti i regimi coloniali avevano imposto l'abolizione della schiavitù.

Note

- ^ (EN) Quick guide: The slave trade su news.bbc.co.uk (BBC). URL consultato il 23-05-2009.

- ^

(EN) Enciclopedia

Britannica. URL consultato il 23-05-2009.

- ^ Toyin Falola; Amanda

Warnock, op. cit., Introduction

XV.

Il riferimento è consultabile su books.google.it: (EN) Encyclopedia of the middle passage, p. XV, Introduzione. URL consultato il 24-05-2009. - ^ David Eltis e David Richardson, op. cit., The Numbers

Game (in: David Northrup: The Atlantic

Slave Trade)

- ^ About.com: The Trans-Atlantic

Slave Trade (About.com fa parte della The New York Times Company). URL consultato il 23-05-2009.

- ^

Alan S. Rosenbaum (2001); Israel W. Charny (1999), op.

cit., pp. 98-9

- ^ (EN) The Trans-Atlantic Slave Trade. URL consultato il 24-05-2009.

- ^ a b Theodore

Walker, op. cit., p. 10

- ^ (EN) Breaking the Silence – Learning

about the Transatlantic Slave Trade. URL consultato il 23-05-2009.

- ^ Elizabeth Mancke; Carole Shammas, op. cit., pp. 30-1

- ^ David Eltis, op. cit., pp. 156-7

- ^ Toyin Falola; Amanda

Warnock, op. cit., Introduction

XXII

- ^ Elizabeth Mancke; Carole Shammas, op. cit., pp. 30-1

- ^ Elizabeth A. Bohls; Ian Duncan, op. cit., p. 193

- ^ Toyin Falola; Amanda

Warnock, op. cit., Introduction

XXII

- ^ Eric Robert

Taylor, op. cit., p. 39

- ^ Sir Henry

(Harry) Hamilton Johnston, op. cit., p. 110

Bibliografia

- Theodore Walker, Mothership Connections: A Black Atlantic

Synthesis of Neoclassical Metaphysics and Black Theology, (in inglese) Albany, NY, State University of New York

Press (SUNY Press), 2004. ISBN 0-7914-6089-4

- David Eltis, The Rise of African Slavery in the

Americas, (in inglese)

Cambridge, Cambridge University Press, 2000. pp. 353 ISBN 0-521-65548-X

- Elizabeth Mancke; Carole Shammas, The Creation of the British Atlantic World, (in inglese) Baltimora, Maryland, The Johns Hopkins University Press, 2005. ISBN 0-8018-8039-4

- Toyin Falola; Amanda Warnock, Encyclopedia of the middle

passage, (in inglese) Santa Barbara (California), Greenwood

Publishing Group, 2007. pp. 426 ISBN 0-313-33480-3

- David Northrup, The Atlantic Slave Trade, 2nd

edition, (in inglese) College Div, Boston/New

York, Houghton Mifflin Company, 2002. pp. 203

- Alan S. Rosenbaum;

Israel W. Charny, Is the Holocaust Unique?

Perspectives on Comparative Genocide, (in inglese) Boulder

(Colorado), Westview

Press (Perseus Books Group), 2001.

- Elizabeth A. Bohls; Ian Duncan, Travel writing, 1700-1830, (in inglese) Oxford, Oxford University Press, 2005. pp.

520 ISBN 0-19-284051-7

- Eric Robert Taylor, If We Must Die: shipboard insurrections in the era of the Atlantic slave trade, (in inglese) Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2006. Pagine 266 ISBN 0-8071-3181-4

- Sir Henry (Harry)

Hamilton Johnston; Otto Stapf, Liberia, (in inglese) with an appendix on the flora of Liberia by

Dr. Otto Stapf, London, Hutchinson, 1906. vol.

1: xxviii, 519; vol. 2: xvi, 521-1183

Voci

correlate

- Schiavismo

- Schiavismo in Africa

- Storia del colonialismo in Africa

- Costa degli Schiavi

- Schiavitù moderna in Africa

La tratta dei neri, ossia il commercio di schiavi africani, iniziò subito dopo la scoperta dell’America, ma assunse dimensioni impressionanti nel XVII/XVIII secolo.

Fin dal Medioevo gli Arabi

commerciavano in schiavi africani, che erano destinati all’esercito o agli

harem dell’impero ottomano. Fra gl i Europei, i primi

mercanti di schiavi neri furono i Portoghesi, presto seguiti da tutti i

paesi che avevano colonie in America. Gli schiavi erano impegnati soprattutto

nel massacrante lavoro delle miniere e delle piantagioni (di tabacco, canna

da zucchero, cacao, caffè, cotone).

i Europei, i primi

mercanti di schiavi neri furono i Portoghesi, presto seguiti da tutti i

paesi che avevano colonie in America. Gli schiavi erano impegnati soprattutto

nel massacrante lavoro delle miniere e delle piantagioni (di tabacco, canna

da zucchero, cacao, caffè, cotone).

In un primo momento i coloni provarono a servirsi delle popolazioni indigene dell’America, ma gli Indios erano pochi, indeboliti dalla fame e dalle malattie, e non resistevano alla fatica, Furono impiegati anche degli europei, soprattutto criminali condannati al lavoro forzato, ma anche adulti e bambini rapiti. Il loro numero, tuttavia, rimaneva sempre insufficiente. La manodopera nera invece non solo resisteva ai climi caldi, ma costava poco e sembrava inesauribile.

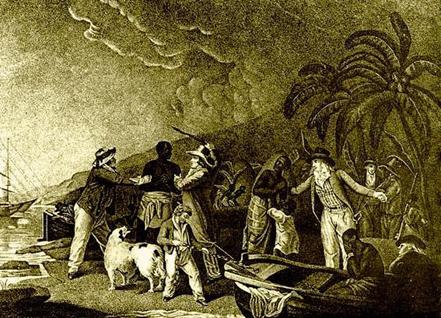

All’inizio gli schiavi erano catturati dagli stessi negrieri, che circondavano di sorpresa i loro villaggi e tendevano reti nelle foreste per intrappolarli, proprio come se fossero stati animali.

Successivamente, quando la richiesta di schiavi divenne più pressante, alcuni re africani accettarono di collaborare con gli Europei, organizzando razzie o guerre contro le altre tribù per procurare prigionieri.

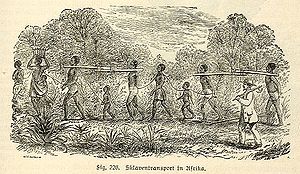

Dai luoghi di cattura

all’interno del continente gli schiavi venivano incolonnati verso i porti

d’imbarco. Vi giungevano in lunghe file, a  volte dopo mesi di

cammino, stretti l’uno all’altro da collari

chiusi intorno al collo. Chi non resisteva alla lunga marcia veniva abbandonato

o lasciato morire. Prima dell'imbarco gli schiavi erano marchiati con un ferro

rovente e battezzati con una frettolosa cerimonia.

volte dopo mesi di

cammino, stretti l’uno all’altro da collari

chiusi intorno al collo. Chi non resisteva alla lunga marcia veniva abbandonato

o lasciato morire. Prima dell'imbarco gli schiavi erano marchiati con un ferro

rovente e battezzati con una frettolosa cerimonia.

Iniziava poi il tormentoso viaggio verso l'America su navi stipate fino all'inverosimile, dove gli schiavi venivano ammassati in locali non più altri di un metro e mezzo, quasi privi di aria e luce . Qui, nudi e incatenati a due a due, avendo a disposizione uno spazio di non più di cinquanta centimetri ciascuno, compivano traversate che potevano durare anche due o tre mesi.

Naturalmente, la mortalità era altissima. Molti si ammalavano per il sudiciume, la facilità di contagio, l'alimentazione inadatta: alcuni, spinti dalla disperazione, si suicidavano; i più deboli e i più malati venivano lavati, rasati, lucidati con olio perché facessero bella figura e venduti all'asta al mercato. Li attendeva nelle piantagioni e nelle miniere una vita durissima e logorante, a cui si aggiungeva, spesso, la ferocia di padroni disumani.

Non sappiamo con certezza

quanti schiavi neri siano stati portati in America nei tre, quattro secoli in

cui si praticò

Per l'Africa la tratta significò un' enorme catastrofe. I negrieri sceglievano di preferenza uomini e donne forti e sani, ancora in età da potersi riprodurre. A causa del loro forzato trasferimento, famiglie e villaggi furono distrutti, intere regioni si spopolarono e lo sviluppo dell'Africa fu interrotto, con conseguenze che pesano ancora oggi sull'economia del continente.

Gli europei invece trassero dal commercio e dalla colonizzazione del mondo grandi vantaggi economici e l'errata convinzione di essere superiori ad ogni altra razza, soprattutto a quella nera.

|

|

|

La terribile condizione a cui gli schiavi erano costretti, nelle navi |

|

|

|

Come testimonia questo documento, navi che erano state costruite per contenere 460 "negri", arrivavano a trasportarne anche fino a 600 |

Abolizione della tratta

degli schiavi

L'abolizione della tratta degli schiavi si riferisce all'approvazione, con iniziative sia nazionali che sovranazionali, di leggi che hanno vietato il commercio di schiavi (ma non la schiavitù in sé).

|

Indice ·

2 Abolizione negli imperi

coloniali ·

3 Abolizione negli altri paesi

·

4 Note |

Primi paesi abolizionisti

Il primo paese a proibire la tratta degli schiavi fu

Abolizione

negli imperi coloniali

In epoca moderna una svolta di portata mondiale nel processo di abolizione avvenne in Inghilterra. Dopo 7 proposte di legge presentate da William Wilberforce (con l'appoggio di Thomas Clarkson a partire dal 1792, il 25 marzo 1807 il Parlamento approvò lo Slave Trade Act, effettivo dal 1 gennaio 1808, innescando così un processo che avrebbe portato all'abolizione da parte delle altre potenze coloniali. Certamente l'Inghilterra traeva dall'abolizione della tratta degli schiavi anche un vantaggio politico, in particolare ai danni della Francia che invece continuava a praticarla. A partire dalla stessa data il commercio degli schiavi con l'estero veniva proibito anche dagli Stati Uniti.

Nel trattato del 30 marzo 1814, concluso a Parigi tra la

Francia e

Nel frattempo al Congresso di Vienna all'allegato 15 dell'Atto finale (8 febbraio 1815) venne sottoscritta una Dichiarazione contro la tratta dei negri.

La Royal Navy britannica venne impiegata attivamente per contrastare il commercio di schiavi attraverso l'Oceano Indiano e Atlantico.

La questione rimase per 15 anni un tema di discordia tra le diplomazie europee, in particolare tra Gran Bretagna e Francia, con Spagna e Portogallo allineate inizialmente sulle posizioni francesi. Successivamente, il Portogallo con un trattato del 28 luglio 1817 e la Spagna con un trattato del 23 ottobre 1817, scelsero l'abolizione.

La Conferenza di Londra del 4 dicembre 1817 non ottenne lo scopo, ma Lord Castlereagh sollevò nuovamente la questione al Congresso di Aquisgrana, nel novembre 1818, che tuttavia arrivò solo ad una blanda dichiarazione di principio.

Nel Congresso di Verona del 1822 si arrivò ad una più impegnativa Dichiarazione relativa all'abolizione della tratta dei negri. Anch'essa, però, non andava oltre una vaga genericità.

Fu solo l'isolamento diplomatico della Francia in conseguenza dell'impresa algerina (1830) a rompere gli equilibri e per ricostruirli Parigi accettò il 30 novembre 1830 una "Convenzione intesa a rendere più efficaci i mezzi di repressione della tratta dei negri".

A metà del XIX secolo il traffico tra le colonie era stato sostanzialmente annullato. La lotta allo schiavismo, secondo alcuni, fu usata anche come pretesto dagli europei per la loro espansione coloniale in Africa (la cosiddetta corsa all'Africa).

Abolizione

negli altri paesi

Alla fine del XIX secolo, tutta l'Africa era stata spartita in colonie, e praticamente tutti i regimi coloniali avevano imposto l'abolizione della schiavitù. Nel continente africano tuttavia il commercio continuava in paesi come l'Etiopia, che lo proibì solo nel 1932.

Un'altra pietra miliare fu la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il cui articolo 4 vietava la schiavitù in tutte le sue forme.

Il primo paese arabo-musulmano ad abolire la tratta di schiavi fu la Tunisia nel 1846, ma ciò avvenne di fatto solo nel 1881, con l'occupazione francese. Yemen e Arabia Saudita l'abolirono nel 1962. La Mauritania nel 1980 è stato l'ultimo paese ad abolire ufficialmente ogni forma di schiavitù[1].

Schiavismo

Schiavi in catene nell'Africa dell'est

Lo schiavismo è quel sistema sociale ed economico basato sulla schiavitù, che consiste nell'imposizione del diritto reale di dominium, ovvero proprietà, non su di un bene ma su di una persona, la quale è considerata a tutti gli effetti un oggetto facente parte del patrimonio del suo padrone. Storicamente il proprietario di uno schiavo aveva diritto di vita e di morte su di esso e sulla sua famiglia, e aveva diritto a sfruttarne il lavoro senza fornire nessun compenso; spesso il costo per il lavoro degli schiavi era limitato al necessario per la loro sopravvivenza. Uno schiavo poteva nascere in questa condizione, se figlio di schiavi, oppure poteva perdere la libertà in determinate situazioni, le più comuni delle quali erano la cattura in guerra o la schiavitù per debiti, per cui un debitore, se non era in grado di rimborsare il proprio creditore, diventava egli stesso una sua proprietà.

La definizione dello schiavismo comporta innumerevoli problemi: infatti esistono le più svariate forme di transizione tra rapporti di semplice sfruttamento e rapporti di schiavitù vera e propria (un caso classico di forma di transizione, assai diffuso del Medioevo, era ad esempio la servitù della gleba). La complessità del problema rende perciò arduo valutare statisticamente il fenomeno nelle varie società (tra cui quella attuale). Tra le varie e numerose forme di schiavismo moderno, particolarmente vergognosa è la piaga della schiavitù di bambini reclutati a scopi militari, o di soddisfacimento sessuale, o per i lavori forzati nell'agricoltura.

In quanto segue, si ripercorrono alcune tappe storiche del fenomeno, cominciando dall'antichità classica. Secondo la maggior parte delle fonti, il termine schiavo deriva dal termine "slavo", in quanto nel medioevo il commercio di schiavi si riforniva soprattutto nell'Europa orientale. [1] (l'etimo è tuttavia contestato). Questo è vero soprattutto nella lingua inglese, dove sia per schiavo che per slavo si usa la stessa parola (slave).

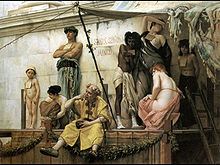

Civiltà antiche

Il mercato degli schiavi (Gustave

Boulanger)

La schiavitù era ampiamente praticata ed accettata nella gran parte delle civiltà antiche, ed era regolata dalle leggi e dalle consuetudini come ogni altra pratica economica. Tra le antiche civiltà, quella romana ha rappresentato il culmine delle società schiaviste, nelle quali il lavoro degli schiavi rappresentava una componente essenziale dell'economia: uno dei più importanti frutti delle guerre di conquista, per i Romani, era l'acquisizione di nuovi schiavi. Anche l'antica Grecia basava gran parte della sua economia sugli schiavi, tanto è vero che ad Atene per lunghi periodi ci sono stati più schiavi che uomini liberi.

La vasta portata del fenomeno economico-sociale spiega come mai sia stato possibile, in antichità, costruire arditi capolavori architettonici che, nonostante la loro semplicità tecnica, oggi stupiscono (oltre che per la loro bellezza) per le loro dimensioni e la loro accuratezza.

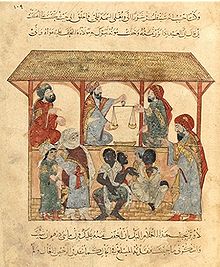

Schiavismo

nel Medioevo

Mercato di schiavi in Yemen, XIII secolo

Per quanto riguarda la servitù della gleba, che costituiva il principale fenomeno di lavoro forzato dell'epoca storica, va detto che essa non costituisce un fenomeno di schiavitù vera e propria. Comunque si ricorda in questa sede che oltre ai contadini privi di libertà (villani) c'erano degli schiavi (servi, ancillae).

Anche i conventi, ad esempio in Inghilterra si servivano del lavoro degli schiavi.[2] Si tratta, però, di sopravvivenze del sistema antico, a cui la Chiesa, in genere, si opponeva[3]. Alla fine del X secolo la schiavitù era praticamente eliminata in gran parte dell'Europa. Carlo Magno, ad esempio, proibì ai cristiani di utilizzare altri cristiani come schiavi, ma spesso il divieto non veniva osservato.

Nell'Europa medievale in realtà la schiavitù finì anche perché la Chiesa estese a tutti gli schiavi i sacramenti e fece in modo di far proibire la schiavitù per i cristiani e gli ebrei, tanto da ottenere una abolizione totale della schiavitù nelle terre dei re cristiani[4]; non mancavano però provvedimenti dei comuni: si ricordi ad esempio il Liber Paradisus con cui nel 1256 furono liberati a Bologna i servi della gleba e anche gli schiavi al cui traffico i comuni partecipavano.

Se la schiavitù era proibita, questo non valeva per il commercio degli schiavi. Durante tutto il medioevo questo commercio fu fiorente, ed il principale mercato era la città di Verdun, in cui giungevano soprattutto dalla Polonia e venivano inviati via Spagna nei paesi arabi. Non per niente i primi paesi europei a proibire il commercio di schiavi furono Polonia e Lituania nel XVI secolo. I mercanti erano principalmente ebrei (ai cristiani era proibito).[5]

Si osservarono però i primi fenomeni di traffico marittimo di schiavi africani, dato che nei Paesi Islamici la schiavitù allora prosperava. Questa pratica avrebbe avuto maggior espansione in età moderna, dopo le grandi scoperte geografiche. La tendenza di fondo era chiara: la schiavitù non avrebbe più colpito le popolazioni cristiane, ma ne avrebbe colpite altre. Per esempio, nel 1430 gli spagnoli colonizzarono le Isole Canarie ed asservirono la popolazione locale, schiavizzandola. Quando il Papa Eugenio IV venne a conoscenza di quanto accadeva emise una bolla papale contro la schiavitù, la Sicut Dudum che però fu ignorata dagli spagnoli.

Colonialismo

europeo e schiavitù

Commercio

triangolare - La tratta occidentale

Commercio triangolare: tessili e bigiotteria varia (Africa, Americhe, Europa, Africa)

Né in America settentrionale, né in America meridionale fu possibile sfruttare la mano d'opera locale durante il periodo del colonialismo europeo. Gli indios sudamericani non avevano i requisiti fisici necessari per svolgere i lavori più pesanti e non avevano resistito alle epidemie di vaiolo introdotte dagli spagnoli.

I neri d'Africa, per loro natura più resistenti, costituivano da questo punto di vista un'alternativa. Venivano reclutati sul posto, il più delle volte acquistati da mercanti arabi. Il contesto più ampio in cui si introduceva la tratta degli schiavi era quello del cosiddetto commercio triangolare che, intorno al XVII secolo/fine 1660 ruotava tra i vari continenti affacciati sull'oceano Atlantico su grandi e moderne navi. Una volta comprati o catturati, gli schiavi attraversavano l'oceano (ci sono degli schiavi che si suicidavano cioè si buttavano in mare) verso il continente americano per svolgere lavori negli orti (vedi immagine a destra). Dall'Europa alcuni prodotti tessili venivano poi esportati, per esser barattati con nuovi schiavi. Scopo dell'immensa rotazione era anche quello di creare ricchezza pagando i mercanti di schiavi africani con merce di poco valore, ma tecnologicamente abbastanza interessante (forbici, bigiotteria, stoffe ecc.). [6]

Commercio triangolare: zucchero e rum (Africa, Sudamerica, Nordamerica, Africa)

Questo sistema conosceva una triste e ricca gamma di variazioni (vedi l'immagine a sinistra): ad esempio, dall'Africa gli schiavi raggiungevano i paesi dell'America Latina e lavoravano per l'agricoltura, la quale forniva zucchero da esportare in Nordamerica. Dal Nordamerica, i beni prodotti con queste risorse (ad esempio i liquori come il rum) attraversavano l'Atlantico, venendo trasportati dal nuovo mondo: essi erano destinati ai mercanti di schiavi in Africa o alla vendita in Europa, e così si chiudeva il ciclo. [7] Quest'ultimo aveva una durata annuale. Ogni percorso veniva coperto da navi diverse.

La fonte principale di manodopera era

Il commercio degli schiavi sulla tratta occidentale era controllato da

compagnie francesi, olandesi, tedesche ed inglesi. Fra tutte spiccava

Perdurare

dello schiavismo nei paesi americani

In America, il sistema dello schiavismo basato sul commercio triangolare poté sopravvivere all'epoca d'oro del colonialismo. Nella tabella sottostante, si nota come il fenomeno dopo il Seicento durò ancora per secoli. L'anno indica l'epoca in cui lo schiavismo fu abolito. Alcuni paesi (Cuba, Canada), non avevano, all'epoca, raggiunto la piena sovranità. [10].

(*): Abolizione iniziata alla fine del Settecento sotto l'amministrazione di Sir John Graves Simcoe (Alto Canada).

(**) Data dell'abolizione a livello federale sancita dalla Costituzione dopo la guerra civile americana. Svariati stati federali avevano sancito l'abolizione a livello locale tra il 1777 ed il 1864.

L'abolizionismo

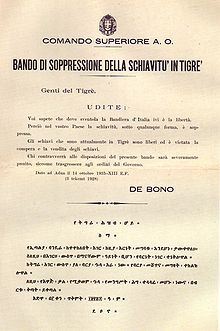

Il bando De Bono del 1935 che sopprimeva la schiavitù nel Tigrè (Etiopia)

L'abolizione della schiavitù è stato un processo secolare. Sebbene vi siano stati precedentemente episodi di critica della schiavitù e di liberazioni di schiavi, la schiavitù fu messa efficacemente in discussione in Europa nell'alto medioevo dai re cristiani che la proibirono nei propri regni su intervento diretto della Chiesa che estese i sacramenti a tutti gli schiavi, tanto che per la fine del X secolo la schiavitù era sparita dall'Europa. Questo riguarda soprattutto la condizione di schiavitù dei cristiani. Nelle colonie del Nuovo Mondo (le Americhe) la tradizione continuava e fu messa in discussione dal papa Paolo III nel XVI secolo[11] e dalla corrente di pensiero dell'illuminismo[12]. Negli Stati Uniti, fra i maggiori pensatori coinvolti nel movimento abolizionista del XIX secolo ci sono Henry David Thoreau e Ralph Waldo Emerson. Alcuni illuministi europei si dichiararono invece favorevoli alla schiavitù, tra i quali Voltaire, John Locke, David Hume, che investirono i loro risparmi nel commercio degli schiavi.[13]

Oggi la schiavitù è una condizione formalmente illegale in tutto il mondo occidentale, fatto sancito tramite l'adozione, da parte delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, avvenuta nel 1948. Il mondo islamico si è rifiutato di aderire a questa Dichiarazione e ne ha una sua propria, la Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo, e nel mondo islamico la schiavitù è di fatto praticata.

La

schiavitù ieri e oggi

Quando, ai tempi dell'Imperialismo ottocentesco, riprese la corsa all'espansione dei paesi europei (soprattutto verso l'Asia e l'Africa), lo schiavismo aveva ormai le gambe tagliate. Verso la metà dell'Ottocento i governi occidentali si erano messi d'accordo di considerare il trasporto di schiavi come atto di pirateria. Si era fra l'altro diffusa la convinzione illuminista che un servo libero potesse in qualche modo portare migliori servizi rispetto ad uno schiavo.

Nonostante gli enormi progressi raggiunti dall'abolizionismo, la condizione di schiavitù viene purtroppo vissuta ancora ai giorni nostri in un gran numero di paesi molto diversi tra di loro, in quanto possono essere paesi sia in via di sviluppo, sia industrializzati. Se da una parte il fenomeno è sulla difensiva, dall'altra è in indiscutibile espansione. Le varie stime sui dati della schiavitù al giorno d'oggi presentano clamorose differenze, dovute presumibilmente alle diverse accezioni del termine di schiavismo: a seconda delle fonti si registrano indicazioni oscillanti tra le decine e le centinaia di milioni di schiavi. L'associazione umanitaria internazionale Terre des hommes (2006) ritiene che a livello mondiale, il numero delle persone schiavizzate sia di dodici milioni. Sta di fatto che il fenomeno della schiavitù in senso stretto è ancora realtà.

Persistenza

di vecchie forme di schiavitù

La maggior parte dei fenomeni di schiavitù ricorrono oggi, secondo Terre des hommes, nel subcontinente indiano e zone confinanti. Infatti, i governi locali non riescono ad applicare le normative ufficiali, perché in questi paesi esiste ancora la possibilità di nascere schiavi in virtù dei debiti non estinti da parte dei genitori, e successivamente ereditati. Questo avviene per esempio e nello specifico nel Pakistan, dove si procede a matrimoni di sangue [14], oppure in Afghanistan, dove le bambine vengono vendute quali pagamento di un debito[15] Altri specifici fenomeni di schiavitù si riscontrano nel continente africano: ad esempio, la Mauritania ha concluso il processo legislativo di abolizione solo nel 1980, senza che si siano mai spente le contestazioni e le critiche al governo. [16] Gli stessi rappresentanti delle autorità di un paese possono essere interessati ad una sopravvivenza dello stato attuale delle cose. Dato che le normative non vengono ancora applicate, si può parlare di una tolleranza di fatto. In virtù di una certa tradizione storica, per i paesi in via di sviluppo non è del tutto appropriato parlare di schiavismo moderno, ma piuttosto della tenace sopravvivenza di antichi sistemi sociali, che sono in lento declino (solo) laddove sono in atto processi di democraticizzazione, laicizzazione, e di adozione dei Principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Carta dei Diritti del Bambino[17] e pure ufficiosamente nella Carta dei Doveri umani [18].

Fino ad un certo punto, valgono analoghe considerazioni per lo schiavismo in America Latina. Se da una parte i suoi paesi si avvicinano per certi versi alla cultura occidentale (il Brasile ha abolito lo schiavismo nel 1888, la stessa epoca storica degli Stati Uniti), dall'altra le vaste zone delle foreste tropicali sono ben lontane dal pieno controllo da parte dello stato. Su questo argomento intervenne anche il Papa Pio X con l'enciclica "Lacrimabili Statu" del 7 giugno 1912.

In particolare nel mondo islamico nei riguardi della schiavitù è presente una barriera invalicabile di tipo filosofico e teologico data dal fatto che il profeta Maometto comprava, vendeva, catturava e possedeva schiavi, pertanto secondo alcune concezioni non sarebbe possibile mettere in dubbio la moralità dell'istituzione stessa; del resto, alcuni passi del Corano ne parlano dando indicazioni di comportamento del credente verso i propri schiavi. Casi di schiavismo [19] si riscontrano in seno alla Scuola wahhabita che è preponderante in Arabia Saudita. Un caso eclatante eppure poco discusso è quello relativo al Darfur, dove lo sfruttamento perdura dal 652 D.C., come è spiegato nel Libro di Tediane N'Diaye [20]. Altra problematica esistente e documentata è lo schiavismo intra-africano, per cui degli schiavi-bambini africani vengono portati in Occidente, in genere da famiglie immigrate benestanti, per essere impiegati come lavoratori domestici.[21]

Nascita

di nuove forme di schiavitù

Come visto, in Europa scomparve la schiavitù nel X secolo mentre nel resto del mondo a partire dall'epoca dell'Illuminismo si è potuto parlare di una sparizione graduale del fenomeno. Dalla fine dell'ultimo millennio, tuttavia, si assiste ad un inaspettato e consistente ritorno dello schiavismo, benché esso assuma oggi delle peculiarità proprie (come del resto in tutti i paesi e tutte le epoche).

Similmente a quanto si è potuto osservare nel corso della storia, lo schiavismo colpisce spesso etnie di paesi stranieri, che per una ragione o l'altra si trovano in un ruolo subalterno o in posizione svantaggiata. Ad esempio tra gli immigrati provenienti dall'Est Europa e da altri continenti non si trovano più solo persone motivate dal bisogno di sicurezza o di sostentamento personale: spesso infatti gli emigranti lasciano il paese contro la propria volontà; altre volte si tratta di persone che sono state convinte a partire con promesse ingannevoli. In questi casi, non è esagerato scomodare il termine di tratta di schiavi verso i paesi occidentali (vedi nota sulla legislazione alla fine di questo capitolo). In Italia, i settori economici dove il fenomeno dello schiavismo è più frequente sono forse la prostituzione e l'agricoltura. Documentazione relativa a queste forme di schiavismo si trova in riferimento a Salgaa[22] e Abidjan [23]. Nel caso della prostituzione, è tipico dello schiavismo tradizionale il frequente ricorso alla somministrazione di droghe per tenere sotto controllo la vittima [24], come si evince dal complesso problema del traffico di schiavi sessuali. Nel caso dell'agricoltura, in casi sporadici è stato denunciata la presenza di una sorveglianza armata che impedisca la fuga delle vittime.

Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici. Secondo l'insigne studioso Bales Kevin, l'espansione di nuove forme di schiavismo, che

spesso riguardano anche le società occidentali, sarebbero il rapido incremento

della popolazione mondiale e la mal gestione (spesso da parte dei governi di

paesi poveri) delle nuove sfide cui deve andare incontro

Per una rudimentale caratterizzazione delle nuove forme di schiavismo si ricordano pochi punti di vista essenziali:

- Riconoscimento sociale: la schiavitù dell'epoca postmoderna viene sempre ed unanimemente condannata dalla coscienza comune (per il nostro continente, vedi ad es. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 4). In quanto illegale, in Occidente il rapporto di schiavitù non può quasi esistere senza l'appoggio della criminalità organizzata, spesso internazionale, e di forme di mobilità come l'emigrazione clandestina.

- Mansioni: Nel caso dello schiavismo dei paesi occidentalizzati, lo spettro delle mansioni cui può essere addetto uno schiavo è notevolmente mutato. Non esistono in Occidente più schiavi guerrieri, né insegnanti; neanche le mansioni dei lavori domestici presso una famiglia sembrano poter rientrare sotto il fenomeno di schiavismo. A parte la prostituzione e l'agricoltura, sono spesso considerate come schiavismo moderno forme di sfruttamento violento, il racket delle elemosine, il traffico di organi e l'abuso di minorenni per pedo-pornografia.

- Acquisizione e durata del rapporto di schiavitù: La condizione di schiavitù acquisita per nascita è ormai almeno in teoria impossibile. Essendo meno facile da instaurare e meno difficile da sciogliere, il rapporto di schiavitù non dura quasi mai tutta la vita della vittima, ma tende a colpire soprattutto le fasce di età giovane. Sono infatti molte le fonti a sostenere che gli schiavi siano in buona parte dei minorenni.[26][27]

- Mezzi di pressione: Per lo sfruttatore attivo nei paesi occidentali, oggi la maniera più efficace per sostenere il rapporto di schiavitù è probabilmente la minaccia di violente ritorsioni contro i parenti rimasti in patria. Va inoltre detto che ancor oggi i debiti vengono usati come mezzo di pressione nei confronti della vittima. [28] Ovviamente, se nell'antichità la schiavitù era spesso il normale risvolto dell'incapacità di pagare un regolare debito, oggi la schiavitù si basa abbastanza sistematicamente su accordi di prestito abusivi, in quanto è in pratica impossibile estinguere il debito. Accordi di prestito perfettamente legali quali il mutuo per acquistare la propria casa, di fatto non si discostano molto dalla schiavitù dell'antichità, in quanto gli individui sono obbligati a seguire una condotta sociale che mette al primo posto la ricerca del denaro in sostituzione del soddisfacimento delle proprie inclinazioni.

In Italia, il legislatore è intervenuto in favore delle vittime. Fra i provvedimenti iniziati, si ricorda la Legge 11 agosto 2003, n. 228, "Misure contro la tratta di persone". [29]

Schiavismo in Africa

Trasporto di schiavi in Africa, da una incisione del XIX secolo

Lo schiavismo in Africa è un fenomeno le cui origini risalgono all'antichità e che durò fino alla fine del XIX. Allo schiavismo autoctono diffuso nelle antiche civiltà africane come l'Impero di Songhai si aggiunse in un secondo tempo la pratica di catturare schiave nell'Africa subsahariana per venderli altrove. Questo commercio avvenne storicamente lungo diverse direttrici: prima attraverso il Sahara verso il Nordafrica, poi dalle coste africane sull'Oceano Indiano verso i paesi arabi e l'oriente, e infine verso le colonie europee nelle Americhe. Per la maggior parte dei paesi africani, l'abolizione dello schiavismo, e quindi (teoricamente) la fine della tratta degli schiavi avvenne nell'epoca immediatamente precedente la spartizione coloniale del continente.

|

|

« Il

continente africano è stato privato di molte risorse umane usando tutte le

vie possibili. Attraverso il Sahara, il Mar Rosso, i porti dell'Oceano

Indiano e quelli sull'Atlantico.

Per almeno dieci secoli la schiavitù ha portato benefici al mondo musulmano.

Quattro milioni di schiavi sono passati per il Mar Rosso, altri quattro hanno

transitato per i porti dell'Oceano Indiano, forse nove milioni sono quelli

che hanno attraversato il deserto del Sahara. Da undici a venti milioni –

dipende da chi si consulta – hanno solcato l'Atlantico. » |

|

|

(Elikia M'bokolo, The

Impact of the Slave Trade in Africa[1]) |

|

Indice ·

3 Il

ruolo dei regni africani ·

7 Note

|

Schiavismo autoctono

Lo schiavismo è stato parte di quasi tutte le culture dell'antichità, incluse quelle africane. Questa pratica era considerata assolutamente normale, e spesso è difficile stabilire con precisione il confine fra lo schiavismo - inteso in senso moderno - e altre forme di asservimento. Nella maggioranza delle culture africane degli ultimi due millenni, c'è spesso ben poca differenza fra diritti, doveri e stile di vita di persone libere e schiavi.[2] In alcuni casi, la condizione di schiavitù era temporanea e uno schiavo aveva la possibilità di guadagnare dal proprio lavoro e di accumulare proprietà.

Fra il XIV e il XX secolo, per esempio, quasi un terzo della popolazione del Senegambia viveva in schiavitù. Lo stesso accadeva negli imperi del Ghana, Mali, Bamana e Songhai. Metà della popolazione della Sierra Leone del XIX secolo era formata da schiavi. Simili percentuali si riscontravano tra i duala (Camerun), gli igbo (Nigeria), nei regni del Congo e in vari regni angolani. Tra il 1750 e il 1900, due terzi della popolazione fulani era formata da schiavi. Così come alte erano le percentuali di schiavi tra gli swahili e le varie etnie malgasce.[3][4][5][6][7][8]

Songhai

Nel regno Songhai non vi era

una differenza pratica tra schiavi e contadini vassalli.

Queste due categorie erano impiegate per i lavori agricoli a favore della

classe dominante. Ambedue potevano avere proprietà private e accedere a un buon

livello di vita e, in certi casi, comperare

Etiopia

In Etiopia, gli schiavi erano solitamente impiegati nelle case, per i lavori domestici, e non nei processi produttivi. Erano considerati come membri della famiglia, sebbene di un grado diverso dai familiari. Dalla famiglia che li possedeva ricevevano cibo, vestiario e protezione.[10] Le schiave avevano anche il ruolo di concubine. Gli schiavi potevano girare indisturbati e avere un proprio commercio.[11] L'imperatore Teodoro II (1855-1868) sancì la fine dello schiavismo all'interno dell'impero,[12] anche se di fatto la pratica rimase legale sino al 1923, quando l'Etiopia venne accolta dalla Lega delle Nazioni.[13] Secondo le stime della Società contro lo schiavismo britannica, vi erano allora due milioni di schiavi su una popolazione stimata di otto milioni di persone.[14] Le forze di occupazione coloniale italiane ordinarono la fine della schiavitù in tutto il paese.[15]

Sotto la pressione delle forze Alleate, che avevano contribuito alla sconfitta degli italiani, nel 1942 l'Etiopia soppresse definitivamente sia la pratica della schiavitù e dei servi della gleba nello stesso anno,[16][17] con una legge proclamata dall'imperatore Haile Selassie il 26 agosto.[18]

Somalia

Le popolazioni bantu presenti in Somalia non sono autoctone: discendono dagli schiavi provenienti dal centro e sud Africa deportati nel Corno d'Africa nel XIX secolo. Oggi in Somalia si contano circa 700.000 bantu su una popolazione di 11 milioni di abitanti, principalmente dediti allo stile di vita che avevano nelle loro zone di origini, sedentario e agricolo. Persistono forme di discriminazione nei loro confronti. Durante l'ultima guerra civile, molti bantu sono stati espulsi dalle loro terre, soprattutto nella regione del basso Juba.[19]

Nordafrica

Lo schiavismo nel Nordafrica non ha mai cessato di esistere. Schiavi dalle regioni a sud del Sahara hanno continuato ad essere venduti nei mercati nordafricani già da prima delle invasioni arabe del VII secolo. In questo periodo, fra gli schiavi si trovavano anche europei catturati durante gli attacchi ai porti di città italiane, spagnole e portoghesi, venduti nei mercati dell'Impero Bizantino e nei paesi islamici.[20][21] La tratta degli schiavi provenienti dall'Europa era di tale portata che la Chiesa vietò a più riprese la vendita di cristiani ai mercanti islamici. In particolare si voleva osteggiare la tratta che portava gli schiavi dal centro europa all'Andalusia, dove spesso erano acquistati da mercanti nordafricani. La tratta di popolazioni slave era di tale portata che la parola schiavo in inglese e altre lingue deriva proprio da "slavo".[22] I mamelucchi – termine che vuol dire anche "mercenario" – erano soldati schiavi che si erano convertiti all'Islam e servivano nelle armate dei vari califfi e sultani durante tutto il Medioevo. Molti di essi erano di origine slava.

del nordovest è sempre stata stratificata. Tra le varie caste, quella degli harratin è la più bassa. Formata da neri-africani, questa casta è sempre stata considerata di schiavi. Nonostante le varie leggi contro lo schiavismo promulgate dai governi Mauritani sin dall'indipendenza, gli harratin sono ancora oggi considerati e trattati come schiavi.[23][24][25]Schiavi esportati

Tratta

settentrionale

La forma più antica di tratta degli schiavi in Africa avveniva lungo le rotte trans-sahariane. Schiavi neri venivano catturati nell'Africa subsahariana e trasportati a nord attraverso il deserto. Sebbene le origini di questa pratica siano estremamente antiche, solo a partire dal X secolo, con l'introduzione dei dromedari dall'Arabia, essa assunse le connotazioni di una vera e propria rete commerciale. È estremamente difficile valutare l'entità precisa di questo commercio, ma secondo alcune stime gli schiavi deportati a nord attraverso il Sahara furono almeno 6000 o 7000 all'anno, per un totale da 700.000 a 1.000.000 di schiavi fra il X e l'XI secolo

(senza contare coloro che persero la vita durante la traversata).[26]Gli schiavi venduti sui mercati locali del Maghreb erano normalmente assimilati nella famiglia che li acquisiva. Alcuni venivano destinati al servizio militare. Le donne venivano destinate agli harem o usate come schiave sessuali o addette al servizio delle concubine.[27] Molti degli schiavi maschi venivano evirati e poi destinati al servizio negli harem come eunuchi.[28]

Ci si può fare un'idea della vastità della tratta sahariana dalla storia del sultano marocchino Moulay Ismail detto "il sanguinario" (1672-1727), che aveva ai suoi comandi un'armata di 150.000 schiavi neri chiamata la Guardia Nera, la cui fedeltà permise al sultano di sottomettere tutto il paese.[29]

Tratta

orientale

Fra il IX e il X secolo, con la caduta dei regni cristiani della Nubia e l'acquisizione del controllo delle rette dell'Oceano Indiano, gli arabi furono in condizione di dare vita a un fiorente commercio di schiavi dall'Africa attraverso l'Oceano Indiano, verso il Vicino Oriente e l'India. In questo caso, gli schiavi provenivano principalmente dalla costa occidentale dell'Africa.

All'inizio, la tratta interessava qualche migliaio di schiavi all'anno. All'aumentare della capacità e della velocità delle navi utilizzate per il commercio degli schiavi, e della richiesta di manodopera proveniente dalle piantagioni in oriente, il numero di vittime degli schiavisti aumentò proporzionalmente, fino a diverse decine di migliaia all'anno. Almeno 40.000 schiavi all'anno passavano per i porti controllati dal sultano dell'Oman, che controllava tutta la costa swahili, con un picco di 50.000 schiavi all'anno nel solo mercato di Zanzibar nel XIX secolo.[30] Forse altrettanti lasciarono la regione attraverso porti minori nel Corno d'Africa e nel nord del Mozambico.[31]

In molti casi, i commercianti di schiavi arabi non eseguivano direttamente le catture, bensì intrattenevano rapporti con intermediari locali, che erano spesso i regni o le tribù dominanti delle diverse zone. Questi intermediari, a loro volta, sfruttavano il loro rapporto con i mercanti di schiavi per ottenerne benefici (per esempio armi) attraverso cui rafforzare la loro posizione di predominio nei confronti dei propri vicini

Alcuni mercanti riuscirono ad accumulare ricchezze enormi; lo schiavista zanzibari Tippu Tip, per esempio, alla sua morte era uno dei possidenti più ricchi di Zanzibar, con sette piantagioni e oltre diecimila schiavi alle sue dipendenze.

Vi sono molte testimonianze a riguardo della crudeltà di questa tratta. Durante le razzie ai villaggi si contavano spesso più morti che prigionieri. Secondo Livingstone, ogni anno 80.000 africani morivano sulle vie carovaniere prima di raggiungere i mercati sulla costa dell'Oceano Indiano.[32][33][34] Egli scrisse:

|

|

« È

impossibile esagerare il male della tratta. Abbiamo incontrato una donna

uccisa dal padrone arabo perché non era in grado di camminare oltre. Abbiamo

visto una donna legata ad un albero e lì lasciata morire. Abbiamo incontrato

i corpi di uomini morti per fame » |

|

|

(David

Livingstone[35]) |

Sebbene non esistano documenti che permettano una stima accurata, si ritiene che almeno 17 milioni di schiavi abbiano attraversato il Mar Rosso, l'Oceano Indiano e il deserto del Sahara tra il 650 e il 1900.[36][37]

La

tratta atlantica

Il "triangolo commerciale" sull'Atlantico

Partita molto più tardi della tratta trans-sahariana e di quella orientale, grosso modo nel XVI secolo la tratta atlantica fu più breve, ma altrettanto violenta. In questo caso, la richiesta di schiavi era generata dalle colonie delle potenze europee nel Nuovo Mondo. La prima nazione europea a dedicarsi attivamente al commercio di schiavi fu il Portogallo, che aveva porti nell'Africa occidentale e colonie in Sudamerica e Centroamerica.[38]

Dapprima, gli schiavi catturati nel continente erano destinati soprattutto alle piantagioni di canna da zucchero di Sao Tomé e Principe, e in seguito a Capo Verde. La tratta verso i Caraibi iniziò nei primi anni del XVI secolo. Anche gli spagnoli ricorsero a schiavi africani perché la popolazione locale era stata decimata da violenze e malattie.[39]

Nel 1452, Papa Nicola V con la bolla Dum Diversas dà il diritto al re del Portogallo Alfonso V di ridurre in schiavitù qualsiasi "saraceno, pagano o senza fede". Questo documento pontificio, e altri di simile tenore, venne usato per giustificare lo schiavismo. I paesi di tradizione protestante non ricorsero invece ad alcuna giustificazione per partecipare a questo lucroso commercio. Con lo sfruttamento economico del Brasile in forte crescita, i portoghesi avevano bisogno di lavoratori a buon mercato sia per il settore agricolo che per quello minerario. Si aprì poi il mercato nordamericano. Gli inglesi presero presto il sopravvento e giunsero quasi ad avere il monopolio della tratta atlantica.[40]

La tratta ebbe il proprio picco nel XIX secolo. Il golfo del Benin, da cui prendevano il mare la maggior parte delle navi dei negrieri, divenne noto come "la costa degli schiavi".[41] Dalla tratta atlantica furono però interessati anche alcuni paesi non collocati sulla costa occidentale dell'Africa, come il Mozambico e il Sudafrica. Un numero impressionante di schiavi (stimato a circa il 30% del totale) moriva lungo il tragitto verso il Nuovo Mondo. Durante il viaggio per mare, erano gli stessi mercanti di schiavi a sopprimere i malati e i più deboli.

Il

ruolo dei regni africani

I mercanti di schiavi lungo le tre maggiori direttive della tratta (settentrionale, orientale e atlantica) operarono spesso in collaborazione con i regni locali, sfruttando ed enfatizzando sistemi schiavistici preesistenti. Soprattutto all'inizio, gli schiavi venduti dai regni africani erano principalmente criminali, debitori o prigionieri di guerra. I re del Dahomey, per esempio, entrarono nel commercio degli schiavi iniziando vendendo i prigionieri di guerra (che in precedenza venivano giustiziati nella cerimonia nota come Tradizione Annuale). I regni africani mantennero in gran parte dell'Africa questo ruolo di intermediari. Spesso la caccia agli schiavi era severamente vietata ai mercanti che ne avrebbero curato il trasporto verso i mercati della costa o oltremare: nessun capo locale vedeva di buon occhio un'armata straniera sul proprio territorio.[42][43]

Con l'aumentare del volume d'affari legato al commercio degli schiavi, molti regni africani giunsero a basare la propria economia in gran parte su questo traffico. Questo fu per esempio il caso di Dahomey.[44][45][46] Nel 1849 re Gezo del Dahomey disse:

|

|

« La

tratta è il principio che guida il mio popolo. È la fonte della nostra gloria

e della nostra ricchezza. Una madre on può far altro che cantare la ninna

nanna al proprio bambino sulle note del trionfo dei nemici vinti e ridotti a

schiavi » |

|

|

(Gezo di

Dahomey[47]) |

Altri regni africani che trassero grandi benefici dalla tratta degli schiavi vi furono quello Oyo (yoruba

), Congo, Benin, Bambara, Khasso, Fouta Djallon e Kaabu.[48][49]L'accresciuta importanza economica del traffico degli schiavi fece sì che non fosse più sufficiente vendere criminali o prigionieri di guerra occasionali. Alcuni regni (per esempio Bambara e Khasso) arrivarono a intraprendere guerre appositamente per fare prigionieri da vendere agli europei.[50] La penetrazione della logica dello schiavismo nelle culture dell'Africa occidentale è ben esemplificata dalla reazione del re di Bonny (Nigeria) alla notizia che il Parlamento britannico aveva reso illegale la tratta (nel 1807): egli sostenne che la tratta era prevista dai profeti e dai sacerdoti, e in ultima analisi voluta da Dio.[51]

Effetti

dello schiavismo

Effetti

in Africa

La cifra totale di schiavi che hanno lasciato il continente lungo i secoli è incerta. Non esistono documenti completi. Qualunque sia la stima, è certamente vero che l'Africa ha perso milioni di persone, solitamente le più giovani e forti e che interi sistemi economico-sociali sono stati distrutti dalle razzie e dalle loro conseguenze.

Nessuno studioso mette in discussione che la tratta degli schiavi abbia pesato in modo negativo sullo sviluppo del continente, ma non c'è unanimità sulla portata reale degli effetti di questo fenomeno. Nelle regioni africane interessate dalla tratta atlantica – quelle dell'Africa occidentale, ma anche Mozambico, Sudafrica, e Angola - intere società furono distrutte, mentre altre ottenevano per contro grandissimi benefici sul piano economico. Basil Davidson, uno storico le cui opere hanno spesso toni anti-colonialisti, sostiene che vaste aree dell'Africa occidentale conobbero un periodo di rapido sviluppo nel periodo della tratta atlantica.[52] È stato osservato che alla fine del XIX secolo, per esempio, la Guinea giunse ad avere introiti annui per un totale di 3,5 milioni di sterline, ovvero un quarto degli introiti del Regno Unito, che allora era la principale potenza economica mondiale.

Il traffico trans-sahariano e quello lungo la tratta orientale furono più limitati in termini numerici, ma altrettanto drammatici sul piano umano. I missionari cattolici che si spinsero nell'entroterra lungo il Nilo dichiararono che molte zone erano disabitate perché l'intera popolazione era stata decimata dalle razzie degli schiavisti.

Effetti

in occidente

La tratta ebbe un grande impatto economico nel mondo occidentale. Gli schiavi permisero lo sviluppo di vaste aree agricole nelle Americhe e lo sfruttamento di miniere a ritmi che sarebbero stati altrimenti impossibili. A loro volta, queste attività permisero l'accumulo dei capitali necessari alla rapida industrializzazione del continente. Pur osteggiato da diverse parti per motivi etici, lo schiavismo rimase in vigore fino a quando i vantaggi economici che esso comportava non furono messi in discussione da considerazioni di carattere politico. In particolare, è stato osservato che il Regno Unito, che diede inizio al processo di abolizione dello schiavismo in tutto il mondo occidentale, utilizzava gli schiavi molto meno dei propri avversari politici (per esempio la Francia, ma anche gli Stati Uniti d'America) e attraverso la guerra contro lo schiavismo giunse a espandere considerevolmente la propria area di influenza in Africa.[53] Simili considerazioni permisero la vittoria degli abolizionisti in Francia.[54]

Abolizione

Uno dei risultati della Rivoluzione Francese è stata la crescita della sensibilità ai diritti umani. La Francia, non a caso, fu la prima nazione europea ad abolire la schiavitù nel 1794 – Napoleone la ri-legalizzò nel 1802, e venne poi abolita definitivamente nel 1848. Nel 1807 gli inglesi seguirono l'esempio d'oltremanica dichiarando illegale la tratta e scegliendo pene severe per chi venisse trovato a far mercato di schiavi.[55] Nel 1833, il Regno Unito scelse di abolire la schiavitù in tutti i territori sottomessi alla corona inglese. Tutti i paesi europei seguirono questi esempi. Persino negli Stati Uniti si ebbe l'abolizione della schiavitù nel 1820, con una legge che equiparava il commercio di schiavi alla pirateria, crimine punibile con la pena di morte.[56] La marina britannica venne quindi incaricata di fermare qualsiasi nave che trasportasse schiavi e di liberarli. Il “West Africa Squadron” – Squadrone dell'Africa Occidentale – riuscì a intercettare 1.600 navi di schiavisti e a liberare 150.000 schiavi tra il 1808 e il 1860.[57] Solo il Portogallo continuò per qualche tempo a commerciare schiavi dal Mozambico al Brasile. Per il 1850 la tratta atlantica era terminata. Diverso il discorso per la tratta controllata dai paesi islamici. La tratta non solo continuò, ma ebbe un incremento vista la nuova disponibilità di schiavi. Ancora una volta furono gli inglesi, con la loro marina, a contrastare la tratta sull'oceano Indiano. La marina poco poté nel caso della tratta via terra, e fu poco efficace contro le piccole imbarcazioni – dhow - usate dai mercanti arabi. Queste imbarcazioni permettevano il trasporto di piccoli gruppi di schiavi con rotte costiere, e potevano facilmente sfuggire al controllo di navi d'alto mare. Il porto di Aden rimase un centro di smistamento di schiavi fino all'inizio del XX secolo. Ci sono arie testimonianze di visitatori in Yemen che suggeriscono che il commercio di schiavi sia continuato sino ai primi anni 1960. All'interno del continente, la schiavitù non è mai realmente sparita. Abolita in quasi tutti i paesi, lo schiavismo persiste in Mauritania, Ciad, Sudan, Niger.[58] In Mauritania almeno 600.000 persone – 20% della popolazione – vivono in schiavitù.[59][60] In Niger la schiavitù è stata abolita nel 2003, ma ancora oggi l'8% della popolazione vive in schiavitù.[61][62] Nuove forme di schiavitù sono apparse engli ultimi anni, specie nei paesi colpiti da guerre civili: Congo, Sierra Leone, Liberia, Angola, Mozambico. Donne e bambini, ma in alcuni casi anche uomini adulti, sono stati usati per attività logistiche dei vari eserciti e milizie contro la loro volontà. In altri casi, uomini e bambini sono stati usati – e lo sono ancora – per attività minerarie. Soprattutto quelle legate ai diamanti e altre pietre preziose. Inoltre, milioni di africani vivono in situazioni umane che potrebbero essere considerate di schiavitù. Come altro si potrebbe definire la vita degli abitanti delle baraccopoli che non godono di alcun servizio, guadagnano in media un dollaro al giorno e vivono in zone urbane che hanno costi di vita poco inferiori a quelli europei.