Pirateria

La pirateria è l'attività illegale di quei marinai - denominati pirati - che, abbandonando per scelta o per costrizione la precedente vita sui vascelli mercantili, abbordano, depredano o affondano le altre navi in alto mare, nei porti, sui fiumi e nelle insenature.

Diversi sono i termini con i quali sono indicati i pirati nel corso del tempo. Tra questi, bucanieri, derivato da Boucan, e filibustieri, derivato dal francese filibustirs (in inglese freebooter). Benché spesso accomunati ai pirati, i corsari erano invece combattenti al servizio di un governo che, in cambio di un'autorizzazione a rapinare navi mercantili nemiche (lettera di corsa, da qui corsari), incameravano parte del bottino. La differenza più evidente fra pirati e corsari era che questi ultimi, se catturati, soggiacevano alle norme previste dal diritto bellico marittimo, venendo imprigionati, al pari di un qualsiasi prigioniero di guerra, mentre i pirati catturati erano sommariamente giustiziati, in genere per impiccagione alla varea (estremità, parte terminale) del pennone di un fuso maggiore, al fine di fornire una tangibile prova della potenza della giustizia umana e fungere al contempo da salutare ammonimento per chi fosse tentato d'intraprendere una simile attività. Anche i marinai barbareschi, ossia delle regioni "barbaresche" (cioè a maggioranza berbera che si affacciano sul Mar Mediterraneo), che operarono tra il XIV e il XIX secolo dalle coste marocchine, algerine, tunisine o libiche, non erano pirati; ciò è dimostrato dal fatto che i corsari barbareschi non aggredivano navigli musulmani ma rapinavano solo imbarcazioni cristiane.

Il fenomeno della pirateria è antichissimo. Vi sono esempi di pirati nel mondo classico tra i Greci e i Romani, quando ad esempio gli Etruschi erano conosciuti con l'epiteto greco Thyrrenoi, (da cui poi deriva Mar Tirreno) e avevano la fama di pirati efferati; altri esempi furono nell'Alto Medioevo i vichinghi e i danesi, nel Basso Medioevo e nel Medioevo e Rinascimento i pirati Saraceni. Il Mar Mediterraneo vide sorgere e consolidarsi alcune fra le più antiche civiltà del mondo ma, nello stesso tempo, le sue acque erano percorse anche da predoni del mare. L'Egeo, un golfo orientale del Mediterraneo e culla della civiltà greca, era un luogo ideale per i pirati, che si nascondevano con facilità tra le migliaia di isole e insenature, dalle quali potevano avvistare e depredare le navi mercantili di passaggio. Le azioni di pirateria erano inoltre rese meno difficoltose dal fatto che le navi mercantili navigavano vicino alla costa e non si avventuravano mai in mare aperto. L'attesa dei pirati, su una rotta battuta da navi cariche di mercanzie, era sempre ricompensata da un bottino favoloso. I pirati attaccavano spesso anche i villaggi e ne catturavano gli abitanti per chiedere un riscatto o per rivenderli come schiavi. Man mano che le città-stato della Grecia crebbero in potenza, attrezzarono delle navi scorta per difendersi dalle azioni di pirateria.

La pirateria moderna inizia nel XVII secolo nel Mar delle Antille ed in meno di mezzo secolo si estende in tutti i continenti; il Mar delle Antille rimane ad ogni modo il centro della pirateria, sia perché là i pirati riescono a godere di una serie di appoggi e favori sulla terraferma, sia perché le numerose isole presenti sono ricche di cibo e i fondali bassi impediscono inseguimenti da parte delle già lente navi da guerra. Tra le cause dello sviluppo della moderna pirateria vi fu l'azione di Francia ed Inghilterra che, per contrastare la Spagna nel Mare dei Caraibi, finanziarono vascelli corsari che saccheggiassero i mercantili spagnoli. Successivamente, sia per il venir meno dell'appoggio anglo-francese, sia per una acquisita abitudine allo stile di vita libero ed indipendente, molti corsari divennero pirati.

Tipico pirata del XVIII secolo

Nel 1717 e 1718 Re Giorgio I d'Inghilterra offrì il perdono ai pirati nella speranza di indurli ad abbandonare la pirateria, ma il provvedimento si dimostrò di nessuna efficacia. Per rendere i mari più sicuri si organizzò allora una sistematica "caccia ai pirati" da parte di navi corsare, specificamente autorizzate dai governi per combattere i pirati. Infatti, sebbene nel momento della massima espansione, attorno al 1720, i pirati dell'Atlantico non superassero il numero di 4 000, essi furono in grado di porre una pesante minaccia sullo sviluppo capitalistico dei commerci tra Inghilterra e colonie. Ciò fu reso possibile, oltre che dalla oggettiva difficoltà di opporsi alla pirateria, da alcune cause più generali. Con la pace di Utrecht, la fine della guerra di successione spagnola ed il nuovo equilibrio tra potenze che si venne a creare a partire dal 1714, le marinerie militari di Francia, Spagna e Inghilterra furono molto ridotte e da quel momento fino al 1730 circa vi fu anche un certa diminuzione dei commerci internazionali. La disoccupazione che colpì i marinai, la drastica diminuzione dei salari che ad essa si accompagnò, ed il contemporaneo peggioramento delle condizioni di vita a bordo dei vascelli, spinse un gran numero di marinai verso la pirateria che prometteva loro guadagni più facili e condizioni di vita più umane.

La pirateria è un fenomeno ancora attuale. I pirati d'oggi hanno armi sofisticate, ma usano le stesse tecniche di abbordaggio. Attaccano navi mercantili disarmate e inoffensive; in alcuni casi uccidono i marinai e s'impossessano del carico, altre volte prendono in ostaggio l'equipaggio e chiedono un riscatto. Si calcola che le perdite annue ammontino tuttora a una cifra compresa tra 13 e 16 miliardi di dollari[1][2], in particolare a causa degli abbordaggi nelle acque degli Oceani Pacifico e Indiano e negli stretti di Malacca e di Singapore, dove transitano annualmente più di 50 000 carghi commerciali. I più pericolosi sono gli indonesiani, che nel 2000 si sono meritati il nome di "feroci pirati" per aver depredato 86 mercanti. Mentre il problema si presenta saltuariamente anche sulle coste del Mediterraneo e del Sud America, la pirateria nei Caraibi e in America del Nord è stata debellata dalla Guardia costiera degli Stati Uniti. La pirateria si annida nel Golfo di Aden e Corno d'Africa.

pirati e corsari sono spesso considerati come le stesse cose, portando le parole utilizzate indifferentemente da parte di alcuni. Tuttavia, gli studiosi sostengono che vi sia una netta distinzione tra pirati e corsari, nonostante il fatto che la realtà del loro lavoro erano spesso identici. Durante l'Età della Vela, opportunisti potrebbe realmente cambiare da uno all'altro, e le registrazioni esistenti dei marinai che hanno cambiato i lati più volte nel corso della loro vita attiva.

Un pirata, per definizione, è colui che ruba le persone da mare. La parola deriva da un termine greco che significa genericamente per trovare fortuna in mare. Pirati tradizionali sono spesso considerati come agenti liberi, non grati a qualsiasi organo di governo o di sistema. Questa libertà ha portato alla loro rappresentazione moderna come ribelli e indipendenti, le cifre eroe che hanno abbandonato i sistemi conformative. In realtà, i pirati sono criminali che spesso ricorso alla violenza, al fine di rubare le navi o di città.

Pirati e corsari differiscono leggermente in vari modi, ma il loro principale distinzione è molto chiara. Mentre un deruba pirata sotto l'autorità di nessuno, atti corsari di rapina o di violenza sono agli ordini di una nazione dominante. Nella 16a-19a secoli, i principali paesi dominanti del mondo tutti i lavoratori subordinati corsari, per portare soldi a casa e per combattere la pirateria illegale.

Corsari non erano sempre ufficiali della marina, i pirati e corsari operato le proprie navi. Entrambi i pirati e corsari avrebbero attaccato le navi e le città per saccheggiare, ma un corsaro doveva farlo solo se l'obiettivo di appartenere a una nazione nemica. Diverse volte, corsari fuori per guadagno personale in via di estinzione trattati di pace tra i popoli in guerra da continui attacchi. Questo non sempre si sono verificati per avidità, come la corrispondenza è stata molto più lenta in quel periodo e le notizie di trattati potrebbero non aver raggiunto i corsari ansioso.

Alcuni esperti ritengono pirati e corsari di essere identici, sia seguita la stessa descrizione di posti di lavoro. Gli inglesi corsari ammiraglio Henry Morgan è stato considerato più brutale di molti pirati contemporanei e, una volta ordinato un intera città spagnola massacrati e rasa al suolo dopo la cattura di esso. Il suo comportamento ha violato i negoziati di pace e quasi portato la Spagna e l'Inghilterra torna alla guerra, ma l'ammiraglio non è mai stato condannato per la pirateria, come egli abbia agito in nome del governo.

Nei momenti di bisogno, le nazioni avrebbe offerto l'amnistia ai pirati pirata operativo. Per un prezzo, il pirata potrebbe acquistare lettere di marca, che li renderebbe corsari e salvare loro di essere predati dagli agenti della nazione. Dopo aver ricevuto le lettere di marca, corsari e pirati si sarebbe svolgere missioni per conto della nazione. Tuttavia, molti pirati sarebbe poi violare il loro status e attaccare le navi neutrali o anche quelli della propria nazione, e dei governi sarebbe rescindere il loro status.

Alcuni pirati ha cominciato la vita come ufficiali di marina o corsari prima di accendere o di essere considerato un pirata. William Kidd, un corsaro irlandese che lavorano per il governo britannico, non si rese conto che era considerato un pirata fino a che non tornò alla sua porta a casa dopo un raid e di essere arrestato per pirateria. Più tardi fu impiccato per la pirateria, nonostante le sue proteste, che era un corsaro leale.

pirati e corsari sono inestricabilmente collegate con i metodi violenti hanno usato per ottenere il tesoro. Da una definizione letterale, sono separati solo dalla lettera che possiede uno e l'altro no. La capacità di cambiare da uno all'altro al momento opportuno non suggerire che essi non erano separati veramente a tutti, ma solo i titoli distribuiti a tutti coloro che hanno commesso violenze sui mari.

Detto:

|

cibi

Il mais

Questo cereale, che

l’Europa conosce col nome usato sull’isola di Cuba, era stato scoperto da

Colombo già nel suo primo viaggio e si era acclimatato immediatamente

diffondendosi in tepi piuttosto rapidi (nel 1520 era

in Portogallo, nella Francia meridionale nel 1523, a Venezia nel 1530-40). In

America centrale il mais veniva impiegato per realizzare tortillas,

che rappresentavano per esempio il fondamento della dieta atzeca.

I chicchi di mais essiccati venivano fatti bollire nell’acqua (nella quale si

immergeva del carbone di legna o della calce per favorire il distacco dello

strato esterno protettivo del seme, che andava tolto sfregando i chicchi tra le

mani). A questo punto i chicchi venivano schiacciati con un cilindro di pietra

e trasformati in un impasto (con l’aggiunta di acqua), che infine era cotto su

una piastra caldissima. Il granturco quindi veniva cotto due volte e non una

volta sola come avveniva in Europa, e questo modificava in modo significativo

le sue caratteristiche alimentari. In Europa infatti inizialmente fu utilizzato

come foraggio oppure coltivato dai contadini solo negli orti privati (in questo

modo infatti non si dovevano pagare tasse). La ragione fondamentale per la

quale venne accolto subito con favore sono le sue rese straordinariamente

elevate: fino a 80 chicchi raccolti per un chicco seminato, mentre (per fare un

confronto) un cereale «povero» come la segale dava 6 chicchi per un chicco

seminato e il grano ancora meno. Il mais però, a differenza di quanto avveniva

in America, in Europa veniva macinato come un qualsiasi altro cereale, e per

questo motivo non poteva essere usato se non per

Questo tubero è

originario del Perù, dove veniva coltivato e consumato per la sua capacità di

crescere anche sopra i 3.000 metri di quota e in terreni poveri e sassosi che

non sostengono altre coltivazioni. Gli spagnoli trasportarono la patata in

Europa molto presto ma a quanto pare (la documentazione non è molto ricca) si

diffuse inizialmente in Spagna e in Italia (qui alla fine del Cinquecento

veniva comunemente mangiata negli stufati con carne di pecora) e solo in un secondo

momento in Irlanda (dove diventò presto un elemento base della dieta locale),

Inghilterra, Prussia, Francia orientale. Dove la patata non venne accolta

subito, come per esempio in Francia, si diffuse in seguito solo con grandi

difficoltà, perché si riteneva che provocasse la lebbra oppure (in Svizzera)

Un successo

rapidissimo ebbe nella cucina europea il tacchino, che fu scoperto dagli

spagnoli di Cortes in Messico nel 1520 e portato in

Spagna col nome di «pollo d’India» (com’è noto per molto tempo si continuò

ostinatamente a chiamare il nuovo continente «Indie occidentali): era così

famoso e diffuso che nel 1534 era già citato nel romanzo satirico Gargantua di Rabelais. Qualche anno dopo gli allevamenti di

tacchino fornivano un numero così elevato di animali che il loro prezzo era di

gran lunga inferiore a quello dei volatili europei: dai documenti relativi a un

banchetto offerto alla corte di Parigi nel 1549 veniamo a sapere che i tacchini

costavano 20 soldi l’uno contro i 70 soldi dei fagiani e i 40 di pavoni e

aironi. La ragione del successo istantaneo del tacchino sulle tavole dei nobili

europei probabilmente è proprio il fatto che la gastronomia tardomedievale

e rinascimentale valorizzava molto gli uccelli di grandi dimensioni (anche appartenenti

a specie che noi oggi non mangiamo più, come cicogne, cormorani, aironi, gru,

cigni), tra i quali il nuovo venuto poteva essere inserito senza nessuna

difficoltà.

Le altre novità alimentari

Tra le altre piante importate dall’America, bisogna ricordare ancora i pomodori, il peperone e i fagioli.

I pomodori nel corso del Cinquecento si diffusero in Spagna, Italia, Provenza e

Linguadoca (ossia nel Mediterraneo occidentale), ma

non nel resto d’Europa (che li scoprì dal punto di vista alimentare solo tra la

fine del Settecento e i primi dell’Ottocento): in ogni caso, venivano mangiati

solo in insalata, con sale, pepe e olio (la salsa di pomodoro come condimento

per la pasta comparve solo molto più tardi). Il nome sembra dovuto al fatto che

le prime varietà importante nel Vecchio continente fossero gialle.

Il peperone esiste in due varietà: una grande e dolce e uno piccolo e acre,

detto peperoncino. In Europa il peperoncino ebbe un grande successo in Spagna

sia come pianta ornamentale sia come sostituto del pepe; si acclimatò

facilmente anche nell’Italia meridionale, nelle regioni slave meridionali e in

Ungheria dove la paprika (peperoncino essiccato e macinato) divenne una

componente essenziale della cucina locale.

I fagioli erano già conosciuti in Europa, ma le vecchie varietà furono

rapidamente sostituite da quelle importate dall’America, più nutrienti.

In ogni caso, le popolazioni amerinde precolombiane avevano in realtà molti

altri cibi che disgustavano i conquistadores e che

non vennero importati in Europa: formiche alate, ragni, il verme dall’agave

(che veniva considerato una leccornia dagli Atzechi),

altri vermi bianchi che crescono nei legni in putrefazione, il pane di tamia

(che andava consumato quando si riempiva di vermi quando cominciava a marcire).

Tratta atlantica degli

schiavi africani

Contratto di acquisto di uno schiavo stipulato a Lima nel 1794

L'espressione tratta atlantica si riferisce al commercio di schiavi di origine africana attraverso l'Oceano Atlantico fra il XVI e il XIX secolo. La pratica di deportare schiavi africani verso le Americhe fu un elemento fondamentale della nascita e dello sviluppo delle colonie europee prima del Sud e Centroamerica e poi anche del Nordamerica.

Origini [modifica]

Nel XVI secolo, le grandi potenze europee iniziarono a creare insediamenti nelle Americhe. Gran parte dei vantaggi economici che le colonie americane potevano garantire erano legate alla creazione di piantagioni (per esempio di canna da zucchero); in seguito, soprattutto con la penetrazione portoghese in Brasile, a questo si aggiunse la prospettiva di ricavare dalle colonie risorse minerarie. In entrambi i casi si richiedeva l'uso di grandi quantità di manodopera per il lavoro pesante. Inizialmente, gli europei tentarono di far lavorare come schiavi gli indigeni americani; questa soluzione tuttavia non risultò sufficiente, soprattutto a causa dell'alta mortalità delle popolazioni native dovuta a malattie importate dai conquistatori europei (come il vaiolo) e alla loro conformazione fisica non adatta a sforzi di quel genere.

Nello stesso periodo, gli europei entrarono in contatto con la pratica nordafricana di far schiavi i prigionieri di guerra. I re locali delle regioni nella zona dei moderni Senegal e Benin spesso barattavano questi schiavi con gli europei. Gli schiavi neri erano decisamente più adatti, dal punto di vista fisico, a sopportare il lavoro forzato, perciò i portoghesi e gli spagnoli se li procurarono per mandarli nelle colonie americane, dando inizio al più grande commercio di schiavi della storia, quello attraverso l'Oceano Atlantico. La tratta degli schiavi attraverso l'Atlantico assunse rapidamente proporzioni senza precedenti, dando origine nelle Americhe a vere e proprie economie basate sullo schiavismo, dai Caraibi fino agli Stati Uniti meridionali. Complessivamente, qualcosa come 12 milioni di schiavi attraversarono l'oceano (la stima è approssimata). La BBC parla di 11 milioni[1]. L'Enciclopedia Britannica ritiene che la migrazione forzata fino al 1867 sia quantificabile tra 7 e 10 milioni[2]. L'Encyclopedia of the middle passage fa una stima tra 9 a 15 milioni[3]. La maggior parte degli storici contemporanei stimano che il numero di schiavi africani trasbordati nel Nuovo Mondo sia tra 9,4 e 12 milioni[4]); si tratta di una delle più grandi migrazioni della storia (e certamente la più grande migrazione forzata), che portò anche a notevoli squilibri tra la popolazione bianca e quella nera (nella Giamaica dell'inizio dell'800 il rapporto arrivò a 1 a 20), e la superiorità numerica causò per gli schiavisti un continuo pericolo di rivolta degli schiavi.

Potenze europee come Portogallo, Regno Unito, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e il Brandeburgo, come anche mercanti provenienti dal Brasile e dal nordamerica presero parte a questo commercio.

Per duecento anni (1440-1640) il Portogallo ha praticamente

avuto il monopolio del trasporto degli schiavi dall'Africa. Nel corso del diciottesimo

secolo quando gli schiavi africani trasbordati oltre Atlantico

sono stati stimati in sei milioni di individui, il Regno Unito

può ritenersi responsabile di quasi due milioni e mezzo di questi[5].

Il 16 giugno 1452 Papa Niccolò scrisse

Il numero complessivo di africani morti attribuibili direttamente alla traversata atlantica è stimato in due milioni; un bilancio più ampio degli africani morti a causa della schiavitù tra il 1500 e il 1900 fa ritenere che la cifra salga a quattro milioni[6].

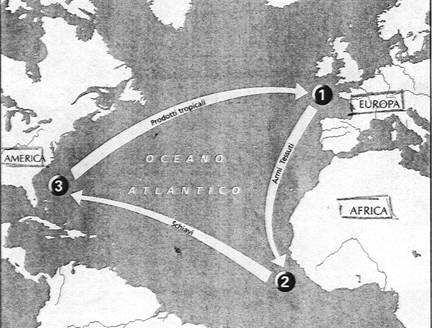

IL COMMERCIO TRIANGOLARE

Nelle acque dell' Oceano Atlantico si svolse un lucroso "commercio triangolare"che aveva come poli l' Europa l' Africa e l' America.

Le colonie dei Caraibi e il Brasile davano all' Europa zucchero, caffè, cacao, tabacco e le regioni artiche pellicce.

Dal canto loro, gli insediamenti in America richiedevano manufatti europei ( tessuti,armi, utensili ) perché ogni stato europeo controllava il commercio con le proprie colonie imponendo i prezzi delle merci e vietando loro di costruire attività industriali.

Sulle acque dell' Oceano Atlantico si delineava un gigantesco traffico, il cosiddetto <commercio triangolare>,che prevedeva tre tappe:

Prima tappa: dall' Europa all' Africa, sulla costa degli schiavi ( oggi Senegal , Gambia , Guinea , Sierra Leone , Benin ).Gli schiavi erano barattati con prodotti europei : oggetti di cuoio e in vetro , alcolici , lingotti di ferro , fucili e polvere da sparo , tessuti fabbricati appositamente per il mercato africano .

Talvolta il carico di schiavi era completato con qualche prodotto locale: gomma , avorio , legni preziosi (la moneta usata per gli scambi era il cauris ,una conchiglia delle isole maldive , che fin dall' antichità veniva utilizzata con questa funzione).

Seconda tappa : dall' Africa all' America.

Gli schiavi erano trasportati con le navi e venduti nelle Antille , in Brasile e nelle colonie inglesi del sud in cambio di denaro contante .

Terza tappa: dall' America all' Europa . Venduti gli schiavi , le navi rientravano in Europa con le stive piene di prodotti tropicali . La durata media di questo circuito era di 18 mesi .

Commercio

triangolare

Il commercio

triangolare era un sistema di commercio sviluppatosi tra l’Europa, l’Africa

e l’America tra il XVI e il XVII

secolo. Consisteva in un continuo scambio di merci tra i tre paesi.

L’Europa, le cui navi partivano da Londra e Amsterdam, scambiava merci quali la lana, oggetti in cuoio e in vetro, rum e perline, lingotti di ferro, fucili e polvere da sparo; tutti prodotti unicamente per lo scambio con l’Africa. L’Africa, il cui porto di sbarco era il Golfo di Guinea, barattava i prodotti europei con gli schiavi, e quando non bastavano, aggiungevano l’avorio, la gomma e legni preziosi. Dall’Africa gli schiavi venivano portati in America, nelle Antille, per svolgere lavori forzati; come la lavorazione nelle piantagioni di cotone, che in seguito veniva portato in Europa. L’America in cambio degli schiavi donava zucchero, caffè, tabacco, cotone, cacao, riso, pellicce e coloranti naturali, che tornava nei porti Europei nella stive di navi grandi e

moderne.

I neri d’Africa erano venduti agli Europei dai Negrieri (commercianti di schiavi), poiché era stato verificato che fossero più resistenti e adatti allo sforzo fisico. Dopo un viaggio che andava dalle 4 alle 8 settimane venivano cosparsi d’olio e venduti all’asta al miglior offerente.

Lo scambio tra i tre paesi durava in media dall’anno ai diciotto mesi, nel corso dei quali si registravano enormi guadagni.