Strade romane

I Romani, per scopi militari, politici e commerciali, iniziarono la costruzione di lunghe strade diritte. Le Strade Romane erano essenziali per la crescita del loro Impero, in quanto consentivano di muovere rapidamente il loro esercito.

L'enfasi romana sulla costruzione di strade diritte risultò spesso in tratti ripidi, relativamente impraticabili per gran parte del traffico commerciale. Queste lunghe "autostrade" furono molto importanti per il mantenimento della stabilità, e per l'espansione dell'Impero.

Con il nome di vie (viae in latino) venivano indicate le strade extraurbane che partivano da Roma. Il termine deriva dalla radice indoeuropea *wegh- con il suffisso -ya, che significa "andare", ma che esprime anche il senso di "trasporto".

Strada romana a Pompei

La loro creazione fu inizialmente spontanea, e presero normalmente il nome dalla città alle quali conducevano (via Ardeatina verso Ardea), mentre altre avevano i nomi delle funzioni alle quali servivano (via Salaria) o delle popolazioni che arrivavano a raggiungere (via Latina). A partire dal IV secolo a.C. venne avviata la costruzione di nuove strade, dirette verso regioni lontane e aventi funzioni di tipo principalmente militare, alle quali venne dato il nome dei magistrati che le avevano realizzate, principalmente Censore e console (ne è un esempio la Via Appia, iniziata nel 312 a.C., da Appio Claudio Cieco, per aprire la strada verso la Magna Grecia nel contesto delle guerre sannitiche.

Le strade erano pensate per durare a lungo: prima di tutto veniva scavata

una trincea profonda circa 45-60 cm che veniva riempita con successivi strati

di terra, pietra e sabbia fino a raggiungere il livello del terreno. Il tutto

veniva cementato con

Un proverbio popolare recita che "tutte le strade portano a Roma". Le strade Romane erano disegnate in quel modo per ostacolare le provincie dall'organizzare una resistenza contro l'Impero. Al momento della massima espansione dell'Impero la rete viaria romana misurava oltre 80.000 chilometri, ripartiti in 29 strade che si irradiavano da Roma verso l’Italia, e altre in tutti i territori dell’Impero, dalla Britannia alla Mesopotamia, dalle Colonne d'Ercole al Mar Caspio. Le strade erano dotate di pietre miliari, che indicavano la distanza in miglia dal miliario aureo posto nel Foro romano.

La mappa generale della ramificazione delle vie consolari romane era in marmo esposta nel Foro Romano. Di essa venivano realizzate, e vendute, copie in pergamena, con sotto-mappe parziali, ognuna con un particolare itinerario. Quindi così come accade oggi, il viaggiatore che aveva necessità di raggiungere l'Oriente da Roma acquistava l'itinerario della Via Appia che lo portava a Brindisi dove si sarebbe imbarcato per la sua destinazione.

Alloggio e rifornimento erano assicurati da taberne o simili dove si poteva far tappa per mangiare e dormire, trovare acqua e biada per i cavalli e cambiarli quando si andava di fretta.

Tipologie di strade

Strada romana in Italia

Le strade romane variano dalle semplici strade di tronchi a una sorta di strade pavimentate, con profondi substrati riempiti di ciottoli pressati per assicurare un buono scolo delle acque ed evitare la formazione di melma.

Le strade pavimentate iniziarono storicamente con le vie di Roma. Le leggi delle Dodici Tavole, datate attorno al 450 a.C., specificano che una strada dovesse essere larga circa 2,45 m nei tratti dritti e circa 4,90 m in quelli curvi. Le stesse tavole prescrivono la costruzione di strade, e il libero passaggio dei viaggiatori sulle terre private dove la strada fosse inagibile. Per questa ragione la costruzione di strade che non necessitassero di frequenti riparazioni divenne quasi un obiettivo ideologico.

Le leggi romane definivano il diritto di usare una strada come servitus (da cui il moderno termine giuridico "servitù") Lo jus eundi (il "diritto di andare") stabiliva che si potesse usare un iter, un cammino, attraverso terre private; lo ius agendi ("diritto di guidare"), che si usasse un actus, cioè una via carrabile. Una strada combinava ambedue i tipi di servitù, sempre che fosse della larghezza adeguata, che veniva determinata da un arbiter (un arbitro, o perito). La larghezza standard era la latitudo legitima di 8 piedi. In queste aride leggi possiamo notare la prevalenza del diritto pubblico su quello privato, fatto che caratterizzava l'ordinamento repubblicano.

Con la conquista dell'Italia le vie pavimentate vennero estese da Roma e i suoi dintorni fino alle città più lontane, talvolta ricalcando tracciati esistenti. Costruire una strada era una responsabilità militare, quindi ricadeva sotto la giurisdizione di un console. Questo processo aveva persino una definizione militare, viam munire, come se la strada fosse una fortificazione (vedi limes romano). Le singole città erano comunque responsabili per le proprie strade, che i romani chiamavano viae vicinales.

Una strada collegava due città. Alcuni collegamenti nella rete viaria erano lunghi fino a 90 km. I costruttori spesso cercavano di mantenere una larghezza standard, ma esistono strade che vanno da 1,10 m fino a oltre 7 m di larghezza.

Naturalmente si cercava di costruire strade dritte, e molti tratti effettivamente lo sono, ma certo non tutti. Il costruire strade rettilinee portava spesso a salite ripidissime, impraticabili per il traffico pesante dell'epoca: con il passare del tempo i romani capirono questo problema, e costruirono alternative più lunghe, ma meglio percorribili.

Le strade si snodavano generalmente in campagna, in posizione centrale. Tutto ciò che si trovava lontano dalla strada maestra vi era collegato dalle cosiddette viae rusticae, o strade secondarie. Sia le une che le altre potevano essere pavimentate o meno, ad esempio con solo uno strato di ghiaia, come accadeva in Nordafrica. Queste strade preparate ma non pavimentate venivano chiamate viae glareae o sternendae ("da cospargere"). Dopo le strade secondarie venivano le viae terrenae, normalmente sterrate. Una mappa stradale dell'impero mostra chiaramente che la rete viaria lo copriva in larghissima parte. Oltre i confini non esistono strade, ma si può presumere che i semplici sentieri o le strade sterrate permettessero il trasporto di alcune merci.

Viaggiare su una strada

Le pietre miliari

Già prima del 250 a.C. per

I romani avevano una spiccata preferenza per la standardizzazione, ove possibile, e Augusto, dopo essere divenuto Commissario permanente alle strade del 20 a.C., piazzò il Miliarum aureum (la pietra miliare aurea) nel foro a Roma, accanto al tempio di Saturno. Si considerava che tutte le strade iniziassero da questo monumento in bronzo. Su di esso erano riportata la lista delle maggiori città dell'Impero, e le loro distanze da Roma. Costantino lo chiamò Umbilicus Romae (ombelico di Roma).

Le pietre miliari permettevano di conoscere esattamente i luoghi e le loro distanze. Non ci volle molto perché i fatti più importanti venissero registrati riferendosi al miglio in cui accadevano.

Punti di sosta

Una legione in marcia non aveva bisogno di un punto di sosta, perché portava con sé un intero convoglio di bagagli (impedimenta) e costruiva il proprio campo (castrum

) ogni sera a lato della strada. I dignitari e i viaggiatori comuni non avevano una legione al loro servizio, perciò il governo manteneva delle stazioni di sosta, chiamate mansiones, per usi ufficiali. In esse si usavano dei passaporti per identificare l'ospite.All'epoca un carro poteva viaggiare per circa 8 miglia al giorno, i pedoni un po' di più, e le mansiones si trovavano a 15-18 miglia l'una dall'altra. Qui il viaggiatore per servizio trovava un'intera villa dedicata al suo riposo. Spesso attorno alle mansiones sorsero campi militari permanenti o addirittura delle città.

Anche i privati viaggiatori avevano bisogno di riposo, e in alcuni punti lungo la strada nacque un sistema privato di cauponae, una sorta di aree di servizio spesso vicine alle mansiones. La funzione era la stessa, ma la loro reputazione era inferiore, perché frequentate anche da ladri e prostitute. Questo è stato ricostruito dai graffiti rinvenuti nelle loro rovine.

I nobili avevano però bisogno di qualcosa di meglio per le loro soste. Nei

tempi antichi le case vicine alla strada dovevano offrire ospitalità per legge,

e questo probabilmente originò le tabernae. Il

termine non significava "taverne", ma piuttosto "ostelli".

Con lo sviluppo di Roma crebbero anche le tabernae,

che divennero più lussuose e che si guadagnarono una buona o cattiva

reputazione a seconda del loro livello. Uno degli ostelli migliori era

Un terzo sistema di "stazioni di servizio" funzionava per veicoli e animali: le mutationes (stazioni di cambio). Si trovavano a intervalli di 12-18 miglia. Qui si potevano comprare i servizi di carrettieri, maniscalchi e di equarii medici, cioè veterinari specializzati nella cura del cavallo. Usando queste stazioni per una staffetta di carri, l'imperatore Tiberio riuscì a coprire 500 miglia in sole 24 ore, per accorrere al capezzale del fratello Drusus Germanicus, morente di cancrena per i postumi di una caduta da cavallo.

I veicoli

Ricostruzione di diligenza romana

La legge e le tradizioni romane proibivano l'uso di veicoli nelle aree

urbane, con alcune eccezioni. Le donne sposate e gli ufficiali governativi in

viaggio per servizio erano autorizzati all'uso di veicoli.

Per una descrizione sommaria, i veicoli romani possono essere suddivisi in cocchi, diligenze e carri. I cocchi trasportavano una o due persone, le diligenze un gruppo e i carri servivano per le merci.

Il più diffuso fra i cocchi era il currus, un modello standard molto antico. Questo cocchio era aperto in alto, ma il frontale era chiuso. Uno di essi è rimasto conservato in Vaticano. Questo cocchio portava il guidatore e un passeggero. Un currus a due cavalli era chiamato biga, a tre cavalli triga e a quattro quadriga. Le ruote erano in ferro, e venivano facilmente smontate per poterlo meglio immagazzinare quando non veniva usato.

Una versione più lussuosa, il carpentum, trasportava le donne e gli ufficiali. Aveva una copertura ad arco in tessuto, e veniva tirato da muli. Una versione più leggera, il cisium, era aperta sul davanti e aveva una panca per sedersi. Era tirato da due muli o cavalli, e serviva come un taxi, i cui guidatori erano chiamati cisiani. Il costruttore invece si chiamava cisarius.

La diligenza più diffusa si chiamava reda o raeda, ed aveva 4 ruote. Gli alti lati formavano una specie di scatola, dentro la quale venivano montati dei sedili. Ogni lato aveva uno sportello per entrare. La reda portava diverse persone con i loro bagagli, fino al massimo peso legalmente consentito di 1000 libbre. Veniva tirata da una muta di buoi, muli o cavalli, e poteva essere coperta con della stoffa in caso di cattivo tempo, somigliando al carro da pionieri che tutti conoscono.

La reda probabilmente era il veicolo più usato per viaggiare sulle strade. I veicoli a noleggio si chiamavano redae meritorie, mentre le redae fiscalis erano veicoli governativi, potremmo dire le auto blu dell'epoca. Sia il costruttore che il guidatore venivano chiamati raedarius.

Il carro più diffuso era il plaustrum o plostrum. Era semplicemente una piattaforma di assi montata sugli assi delle ruote. Queste (tympana) erano in legno pieno e dello spessore di diversi centimetri. Il carro poteva anche avere dei lati, fatti di assi o con una specie di ringhiera. A volte sul carro si trovava un grande cesto di vimini. Ne esisteva anche una versione a due ruote, e quella a quattro si chiamava plaustrum maius.

L'esercito usava un carro standard. Il servizio di trasporto si chiamava cursus clabularis, dal nome del carro carrus clabularis (detto anche clabularius, clavularis o clabulare). Questo carro viaggiava al seguito delle legioni, trasportandone gli impedimenta, cioè i bagagli.

Gli itinerari

I romani e i viaggiatori antichi in generale non usavano carte stradali né

mappe. Probabilmente le carte esistevano, ma erano documenti speciali di alcune

biblioteche, erano difficili e care da copiare e non venivano usate. Comunque

il viaggiatore del sistema stradale romano doveva avere un'idea di dove stesse

andando, di come arrivarci, di quanto tempo ci volesse. Per questo esisteva l'itinerarium.

In origine era una semplice lista di città che si incontravano lungo

I governi romani ordinarono più volte la compilazione di un itinerario maestro, che comprendesse tutte le strade dell'impero. Giulio Cesare e Marco Antonio commissionarono il primo nel 44 a.C. Vennero ingaggiati tre geografi greci, Zenodoxus, Teodoto e Policlito, per supervisionare il lavoro e compilare l'itinerario. Il lavoro richiese 25 anni, e produsse un itinerario maestro scolpito nella pietra che venne collocato vicino al Pantheon, da cui i viaggiatori e i venditori di itinerari potevano liberamente copiare le parti che li interessavano.

La parola stessa ha cambiato in parte significato nel corso dei secoli. L' Itinerarium Burdigalense (Itinerario di Bordeaux, 333 d.C.) è la descrizione della strada da percorrere per la Terra Santa, mentre l'Itinerarium Alexandri è una lista delle conquiste di Alessandro Magno.

La costruzione di una strada

Il metodo

Si ritiene che i romani abbiano ereditato l'arte di costruire le strade dagli Etruschi, e il metodo andò via via migliorando all'acquisire idee di altre culture.

Dopo un sopralluogo dell'architetto, che stabiliva dove doveva passare

all'incirca la strada, era il turno degli agrimensori, che individuavano il

punto preciso per

A questo punto erano di scena i libratores che, con aratri e aiutati dai legionari con le spade, scavavano il terreno fino allo strato di roccia, o fino a uno strato solido. La profondità di questa fossa variava da terreno a terreno, che massimo poteva raggiungere i 6 metri di profondità.

I materiali

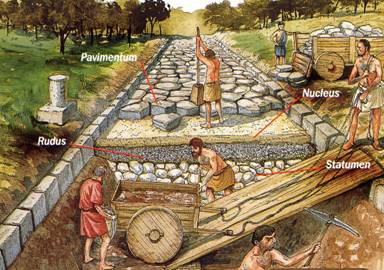

Per costruire la strada si riempiva la fossa con strati di materiali diversi. Il riempimento variava a seconda della località, del terreno e dei materiali a disposizione, ma il progetto degli architetti era sempre lo stesso.

Il riempimento consisteva di pietre, sassi, brecciolina e materiale di escavazione. Talvolta il primo strato in basso era di sabbia, se la si trovava in zona. A circa 60 cm - 1 m dalla superficie la fossa veniva coperta di brecciolina e poi compattata, in latino pavire o pavimentare. La superficie piana era quindi chiamata pavimentum, e si poteva già utilizzare come strada, oppure ricoprire con altri strati. Alcune volte si metteva una "fondazione" in pietre piatte per supportare meglio gli strati superiori.

Le lavorazioni finali venivano fatte con il calcestruzzo, che i Romani avevano riscoperto. Prima uno strato di calcestruzzo grezzo di diversi centimetri, il rudus, poi uno equivalente a grana fine, il nucleus, venivano stesi sul pavimentum o statumen. Sopra o dentro il nucleus si mettevano le pietre piatte che siamo abituati a vedere ancora oggi, dette summa crusta. Queste non erano disposte in piano, ma con il centro strada più alto dei bordi, per favorire lo scolo delle acque.

Dopo duemila anni il cemento che i Romani misero fra le pietre si è consumato, dandoci l'idea di una superficie su cui si viaggiasse molto male con un carro, ma la strada originale era di certo quasi liscia. Queste notevoli strade erano resistenti alla pioggia, al gelo e alle inondazioni, e non avevano bisogno o quasi di riparazioni, come si può ben vedere ancora oggi, dopo due millenni.

Superare

gli ostacoli

Gli architetti dell'Impero preferivano trovare soluzioni dirette per superare gli ostacoli, piuttosto che aggirarli.

I ruscelli si potevano superare con un semplice assito, ma per un fiume era necessario costruire un ponte. Gli architetti romani erano maestri in quest'arte, e i progettisti di ponti erano i più stimati nella loro categoria. I ponti venivano costruiti in legno o in pietra, a seconda delle necessità e delle possibilità di approvvigionamento o economiche. I ponti in legno poggiavano su piloni infissi nel letto del fiume, oppure su basamenti in pietra. Il ponte interamente in pietra però richiedeva la costruzione ad arcate, una tecnica che i romani avevano mutuato dagli Etruschi. I ponti romani erano così ben costruiti che molti di essi non solo sono sopravvissuti, ma vengono usati tuttora.

Nei terreni paludosi si costruivano strade rialzate. Innanzitutto si segnava

il percorso con dei piloni, poi si riempiva lo spazio fra di essi con grandi

quantità di pietre, innalzando il livello stradale fino a 2 metri sopra

Nel caso di grandi massi che ostruivano il cammino, dirupi, terreni montuosi o collinari si ricorreva spesso a possenti sbancature o addirittura a gallerie, interamente scavate a mano. La galleria che supera la gola del Furlo, vicino a Fano è tuttora percorsa da una strada statale.

I finanziamenti

Finanziare la costruzione delle strade era una responsabilità governativa,

mentre la manutenzione era generalmente demandata alle province. Gli ufficiali

che avevano il compito di raccogliere fondi per le strade erano i curatores viarum,

da cui l'odierno termine "curatore". C'erano molte possibilità per

La bellezza e la grandezza delle strade romane possono farci credere che il transito fosse gratuito, ma non era così. I pedaggi abbondavano, specialmente per i ponti, ma venivano riscossi anche alle porte delle città. Questo fece crescere notevolmente i costi dei trasporti, aggravati anche dalle tasse di importazione ed esportazione; dobbiamo anche pensare che questi costi erano solo per usare le strade, e che ci si devono sommare quelli dei servizi e del trasporto vero e proprio.

Alcune importanti strade romane

Alcune strade consolari che partono da Roma.

Ci sono molte strade moderne che ancora seguono il tracciato di quelle Romane.

Italia

I nomi di queste strade (tutte ancora attive) derivano dal nome dei magistrati (solitamente un censore, ma poteva essere anche un console, come nei casi delle vie Flaminia ed Emilia) che ne ordinarono la costruzione.

In altri casi il nome deriva dalla località cui termina la strada stessa.

In altri casi ancora, dall'utilizzo che se ne faceva.

Viaggi e trasporti

L'approvvigionamento delle materie prime era reso difficile dalle grandi

distanze che separavano cave e miniere dalla valle del Nilo,per questo si

provvide a vie di comunicazione agibili e a rifornimenti continui d'acqua.

L'Egitto possedeva una grande "strada" naturale, il Nilo,che

assieme ai canali ospitava gran parte del traffico interno del paese. Anche

nella stagione della siccità,quando le acque del Nilo erano basse,la sua

navigazione era resa possibile dal vento di tramontana. Le imbarcazioni del

periodo più antico erano zattere in fibra di papiro intrecciato,Erano

leggere,ma poco adatte

al

trasporto di grandi quantitativi di merci, per questo furono sostituite con

barche di legno,generalmente in cedro del Libano. Lo scafo era rettangolare o

triangolare ed era spesso decorato. In particolare venivano raffigurati sul

moscone gli occhi che consentivano alla barca di "vedere".

Il

suolo egiziano, argilloso o sabbioso, non era l'ideale per gli spostamenti e

della ruota si hanno scarse attestazioni nell'età più antica.

Per il trasporto delle merci via terra si ricorreva soprattutto all'asino ed in seguito

al bue aggiogato (il cammello non è documentato prima del VI

sec.a.C.),ma per lo più i carichi erano portati

direttamente a spalla, talora facendo anche uso di un bilanciere a cui si

appendevano vasi, sacchi o persino stie per animali. Tuttavia le imprese

edilizie richiedevano il trasporto di materiali dal peso enorme dalle cave alle

barche sul fiume e da queste ai cantieri. Si usavano allora grandi slitte o

tregge, formate da due pattini paralleli uniti da assi trasversali e trascinati

da buoi o dagli stessi operai delle cave. Davanti alla slitta veniva

continuamente versata dell'acqua per rendere più scivoloso il terreno.